La rivista

Università profit e a distanza: un modello di business distorsivo

Negli ultimi due anni si è aperto un dibattito sugli atenei telematici, la loro struttura e i loro comportamenti. L’attenzione di media, politica e accademia è stata richiamata dalla significativa crescita degli iscritti, dal protagonismo di alcuni suoi esponenti[1] e da diverse inchieste giornalistiche[2]. Alcuni, scavando oltre la superficie, hanno sottolineato la discontinuità che si è prodotta nel 2019, quando un parere del Consiglio di Stato ha permesso la configurazione degli atenei come Società di capitali[3] e, consequenzialmente, CVC capital partners[4] ha acquisito nel giro di pochi anni tre atenei, con un intervento complessivo di oltre due miliardi di euro. A far discutere sono stati anche gli interventi del Governo: nell’autunno 2021 l’allora ministra Messa, nel quadro dell’ormai usuale Decreto triennale di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio[5], aveva deciso parametri uniformi per gli atenei in presenza e telematici[6], dando tempo alle università tre anni per adeguarsi[7]. La reazione fu veemente[8], ma ha trovato un riscontro solo con il successivo governo Meloni. La Ministra Bernini ha istituito nel 2024 un apposito gruppo di lavoro[9], gli atenei interessati certi dell’intervento ministeriale hanno sostanzialmente soprasseduto alle disposizioni previste[10] e a dicembre 2024 è stato quindi emanato un Decreto ministeriale che ha introdotti nuovi requisiti specifici per i corsi a distanza[11]. Proprio in quest’ultimo anno, in parallelo a questi sviluppi, si sono moltiplicate le dichiarazioni critiche di Rettori/Rettrici e della stessa CRUI[12]. Alcuni atenei hanno persino impedito ai propri docenti di insegnare negli atenei telematici[13]: una scelta positiva, sebbene assunta sulla base di norme politicamente discutibili[14]. A questa attenzione e al conseguente dibattito ha anche contributo attivamente la FLC CGIL, proponendo un articolato rapporto sugli atenei telematici (Il piano inclinato, aprile 2024) e un successivo dibattito presso la sede CGIL di Corso d'Itali , proprio focalizzando i problemi di sistema che i comportamenti distorsivi di questi atenei stanno creando.

Cerchiamo allora di capire di cosa stiamo parlando. Al centro della discussione non c’è la dimensione online di questi atenei, cioè la funzione, l’efficacia o le modalità della didattica a distanza. Percorsi di formazione telematica in ambito universitario sono infatti oramai consolidati, non solo per la straordinaria e massiva esperienza pandemica[15] o la presenza di importanti strutture a livello internazionale[16], ma anche perché l’Italia da più di trent’anni ha attivato corsi a distanza[17], sviluppando una valutazione sulle sue forme e modalità che si è cristallizzata da tempo in precise disposizioni e linee guida[18]. La riflessione sulla didattica a distanza è quindi strutturata, corposa, ricca di esperienze ed evidenze[19], e il suo uso è regolato[20]. Qui, allora, non la mettiamo in discussione, ma ragioniamo invece sul suo uso in un più complessivo modello di università.

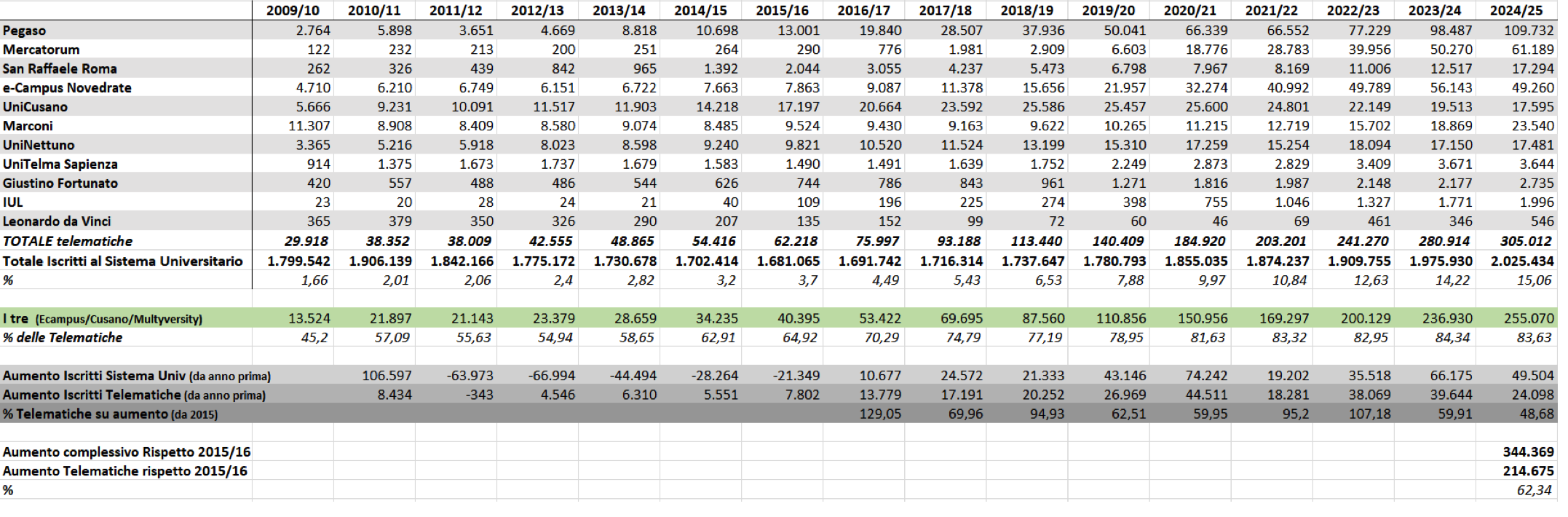

Gli atenei telematici sono undici[21], nati per iniziativa della Moratti nel 2002-2003[22], limitati poi da Mussi nel breve intervallo del secondo governo Prodi[23]. La loro crescita esponenziale ha un punto di svolta: l’anno accademico 2015/16. Quello fu un momento di passaggio per l’insieme del sistema universitario, in cui si concluse la Grande Contrazione (2010/2015) determinata dai tagli di Tremonti e Gelmini con il calo del 20% delle risorse, del 20% degli organici[24] e di 225.000 iscritti all’università[25] (oltre l’11%, vedi Tabella 1). Da quell’anno è iniziata una nuova espansione, chiusa nel 2021 sul lato delle risorse[26], ma che è proseguita sul lato degli organici, grazie ai Piani Straordinari 2019-2022[27] e non si è fermata anche negli iscritti. Gli studenti hanno infatti superato nel 2022/23 i numeri del 2010, 1.900.000 a livello nazionale, e sono arrivati lo scorso anno ai 2.000.000. In un decennio abbiamo cioè visto 350.000 studenti in più. Proprio dal 2016/17, però, si sono impennate le iscrizioni alle università telematiche, che sono passate da 50.000 alle oltre 305.000 di oggi: in pratica, due terzi dell’aumento degli studenti si concentra su corsi online.

Tabella 1. Serie storiche degli iscritti alle telematiche e al sistema universitario italiano, elaborazione FLC CGIL da dati USTAT 2025.

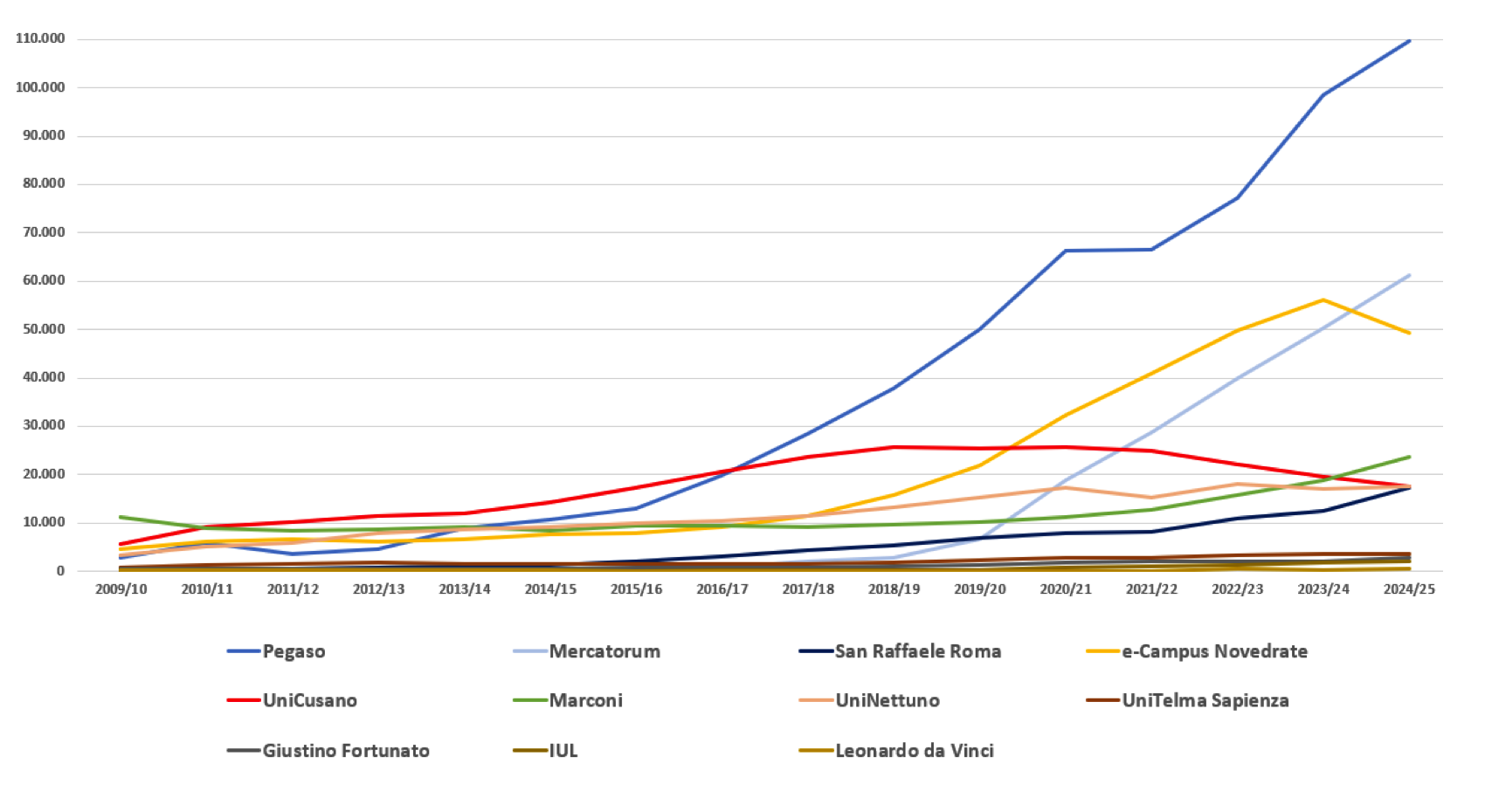

Se però guardiamo con attenzione, ci accorgiamo che non tutti gli atenei telematici sono uguali. Come si vede nel Grafico 1, le iscrizioni si concentrano in realtà solo su alcuni[28]. Se li guardiamo meglio, ci accorgiamo che questi fanno in larga parte riferimento a tre soggetti affini (Multiversity, E-Campus e Cusano), oltre alla Marconi, che per alcuni aspetti si sovrappone a questi soggetti e per altri meno.

Multiversity è la società italiana che per conto di CVC Capital partners ha in mano il controllo di Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Telematica. Questo polo raccoglie atenei con una storia diversa, in un caso persino con il coinvolgimento di enti pubblici[29], ma oggi è il solo che assunto pienamente un profilo profit, diventando il più grande soggetto universitario del paese[30].

Grafico 1. Serie storiche degli iscritti agli 11 atenei italiani, dati USTAT 2025.

E-Campus è riconducibile a Francesco Polidori[31]. Il gruppo ha acquisito nel 2020 anche la Link Campus University, oggi ridenominata Università degli studi Link. Questo è un ateneo non statale e non telematico, con sede a Roma e una storia particolare[32]. Fu acquisito quando gli iscritti erano ridotti a poche centinaia ed i docenti di ruolo ad una trentina, di cui tredici a tempo determinato. La nuova gestione, senza chiudere corsi, ha spostato il focus dell’ateneo. Prima ha promosso una Link campus experience, delineando una sorta di ateneo ibrido con una promozione centrata sul fatto che tutti gli insegnamenti fossero erogati sia in presenza, nel pieno rispetto delle normative vigenti, sia nella propria città di residenza, in modo facile e accessibile mediante le nostre nuove infrastrutture tecnologiche e telematiche. Questa strategia di live streaming è ancora attiva, senza nessuno dei supporti previsti dalla normativa per la didattica a distanza. a partire dalla Didattica interattiva e i relativi tutor. Poi ha cambiato passo, aprendo sistematicamente nuovi corsi di studi in aree professionali e sanitarie[33], arrivando quest’anno a un organico di 260 docenti, di cui solo una ventina a tempo determinato non in tenure.

Infine, UniCusano, l’ateneo fondato da Bandecchi, che sebbene abbia mantenuto dimensioni sostanzialmente stabili tra i 20 ed i 30.000 iscritti (in calo negli ultimi anni), ha spesso assunto gli onori delle cronache proprio per dichiarazioni, audio e comportamenti del suo cosiddetto patron[34].

Un modello di business

Questi tre soggetti, se si guarda, rappresentavano nel 2015 il 70% di tutti gli iscritti alle università telematiche, oggi ne raccolgono più dell’80%. Se si aggiunge Marconi, questa percentuale è ancora più significativa (oltre il 90%). Il successo travolgente delle telematiche è cioè in realtà legato sostanzialmente al loro sviluppo che, più che sui corsi online, è basato su un modello di business, cioè su una particolare coniugazione della didattica a distanza con una sorta di accompagnamento al titolo di studio, nel quadro del sostanziale bbiettivo di massimare gli utili, al di là della formale configurazione giudica profit degli atenei.

Certo, il sostegno agli studenti è stata una componente fondante degli atenei telematici. Lo si vede anche solo dalla parte conclusiva del comma della legge di bilancio 2003 che li ha istituiti[35]. Se poi si guarda al primo Decreto ministeriale di accreditamento (DM 17 aprile 2003), è evidente che la ratio di una serie di previsioni è proprio quella di flessibilizzare la struttura didattica e creare un ambiente formativo supportivo, in grado di sostenere il percorso di studio[36].

Nel corso degli anni, però, questo supporto ha conosciuto una diversa curvatura, in particolare in alcuni atenei. Si è progressivamente costruito quello che potremmo definire un modello, incentrato su quattro elementi funzionali a generare utili: aule grandi (il numero di docenti), una certa tipologia ed uso dei docenti, un circuito di strutture diffuse, una certa modalità di fare esami.

Grandi aule virtuali

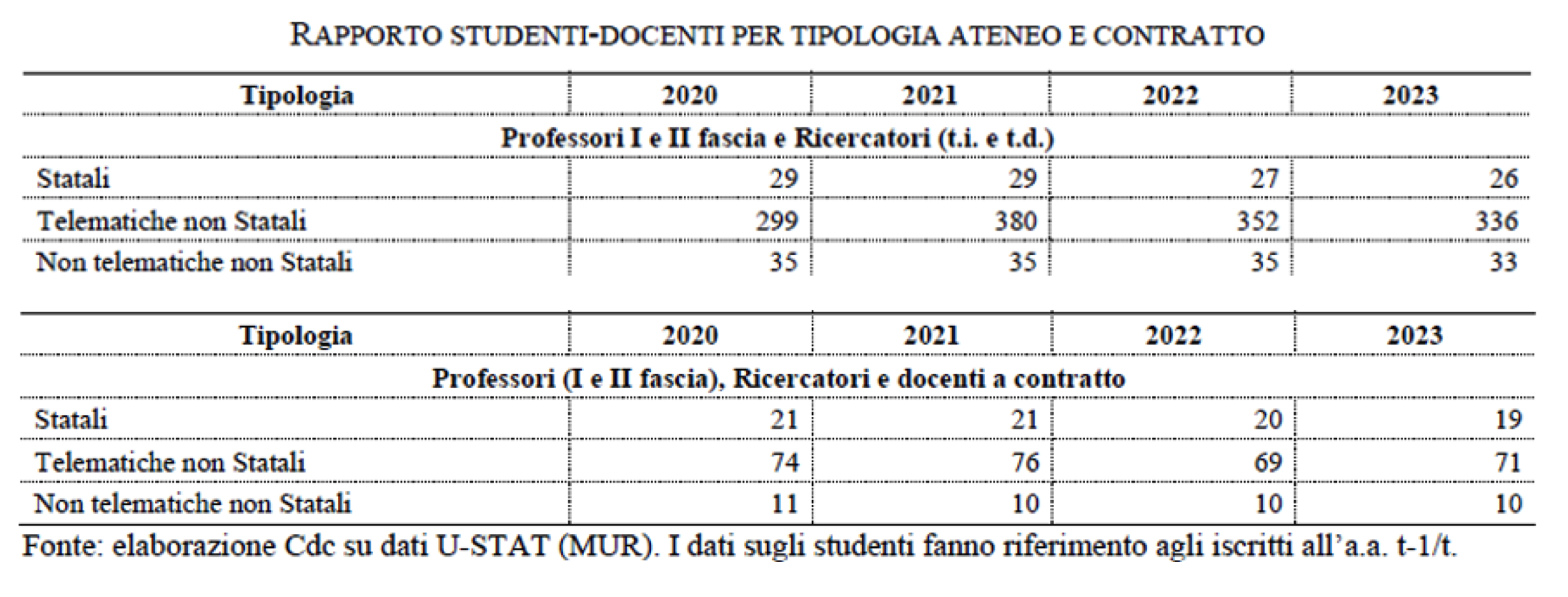

Veramente molto grandi. La formazione a distanza può diventare molto redditizia proprio per la possibilità di moltiplicare il numero degli studenti in relazione all’offerta, moltiplicando cioè le entrate in rapporto ai costi, senza che questo produca la percezione di una variazione della tipologia e della qualità della stessa didattica. Mentre in presenza la differenza tra un’aula di venti studenti ed una di cinquecento è palese, a distanza la fruizione individuale la rende meno palpabile[37]. In realtà, il numero di studenti in rapporto ai docenti ha un ruolo anche a distanza, sia in relazione al format della didattica sincrona[38], sia e forse soprattutto in relazione all’esperienza formativa nel suo complesso. L’apprendimento universitario, infatti, si struttura sia attraverso le lezioni sia attraverso percorsi formativi complementari. Negli atenei telematici molti di questi ambiti sono delegati ai tutor[39], ma alcuni dovrebbero vedere comunque un ruolo del docente: ad esempio le tesi e gli esami[40]. Non a caso l’importanza di questo parametro è ben presente nella discussione di questi anni. Anzi, spesso il dibattito si è concentrato proprio su questo elemento[41]. Del resto, questi parametri per le università telematiche sono impietosi. Il recente Referto sul sistema universitario della Corte dei Conti (giugno 2025) lo conferma (vedi Tabella 2). Nonostante il recente reclutamento, il rapporto tra docenti di ruolo e studenti nelle università telematiche è dieci volte superiore a quello degli altri atenei (dieci volte superiore!). Se si tiene in considerazione anche i docenti a contratto[42], il rapporto è comunque triplo!

Tabella 2. Rapporto docenti di ruolo/docenti a contratto e studenti. Corte dei conti, 2025, p- 157-158

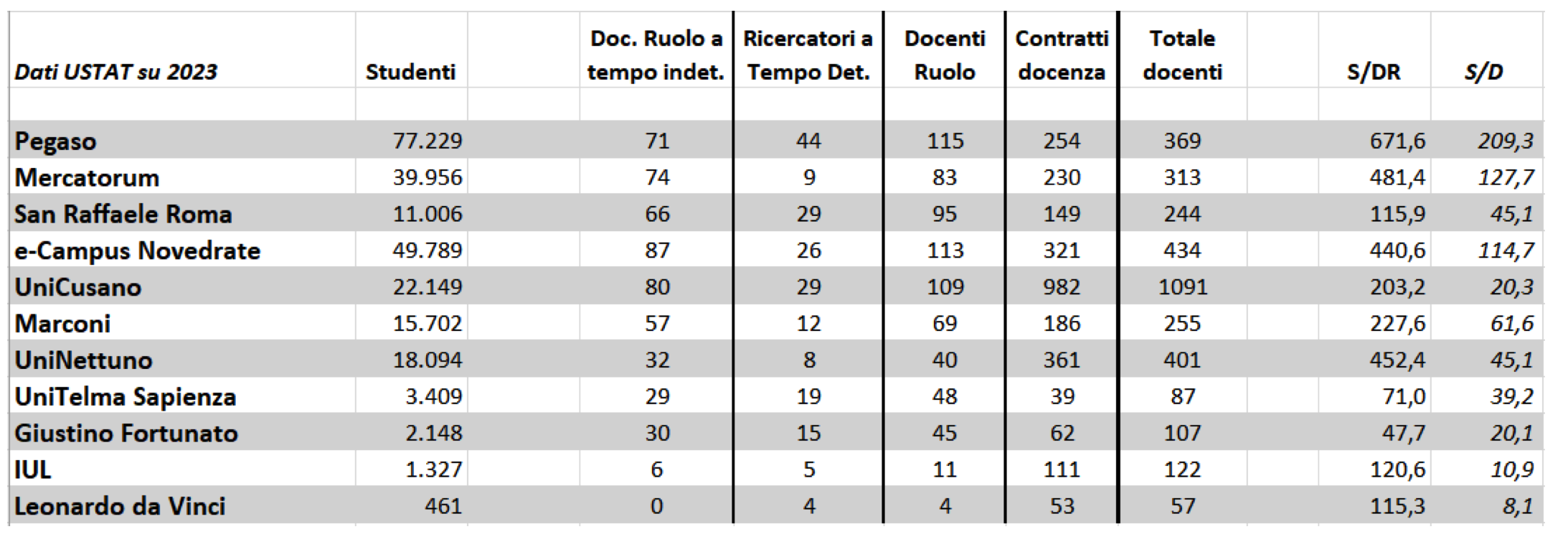

Le università telematiche, però, non sono tutte uguali. Vediamo allora le differenze tra questi atenei, a partire dai dati USTAT a disposizione[43]. Anche solo una scorsa ci offre un quadro sommario delle diverse strategie, offerte formative e anche, diciamo, collocazioni di mercato, a partire da specifiche strutture di riferimento[44]. Ad esempio, ci sono evidenti differenze nella composizione del personale di ruolo[45] o nel rapporto tra personale di ruolo e docenti a contratto.[46] In ogni caso, se andiamo a vedere il rapporto tra docenti e studenti (personale di ruolo e docenza nel suo insieme), le differenze sono eclatanti. Gli atenei di Multiversity ed E-Campus spiccano per avere oltre un centinaio di studenti per docente (compresi quelli a contratto)[47], UniCusano ha un rapporto identico a quello degli atenei statali (20 a 1) ma con moltissimi docenti a contratto, per diversi altri ci si colloca su un rapporto doppio o triplo rispetto agli atenei in presenza, mentre le due piccole realtà di IUL e Leonardo da Vini hanno un rapporto favorevole, addirittura intorno alla metà degli studenti per docente rispetto agli atenei in presenza.

Tabella 3. Studenti, Docenti di ruolo (TI e TD) e docenti a contratto negli undici atenei telematici, Rapporto tra studenti/docenti di ruolo (S/DR) e studenti/docenti (D/S). Elaborazione dati USTAT riferiti al 2023.

Composizione e uso dei docenti di ruolo

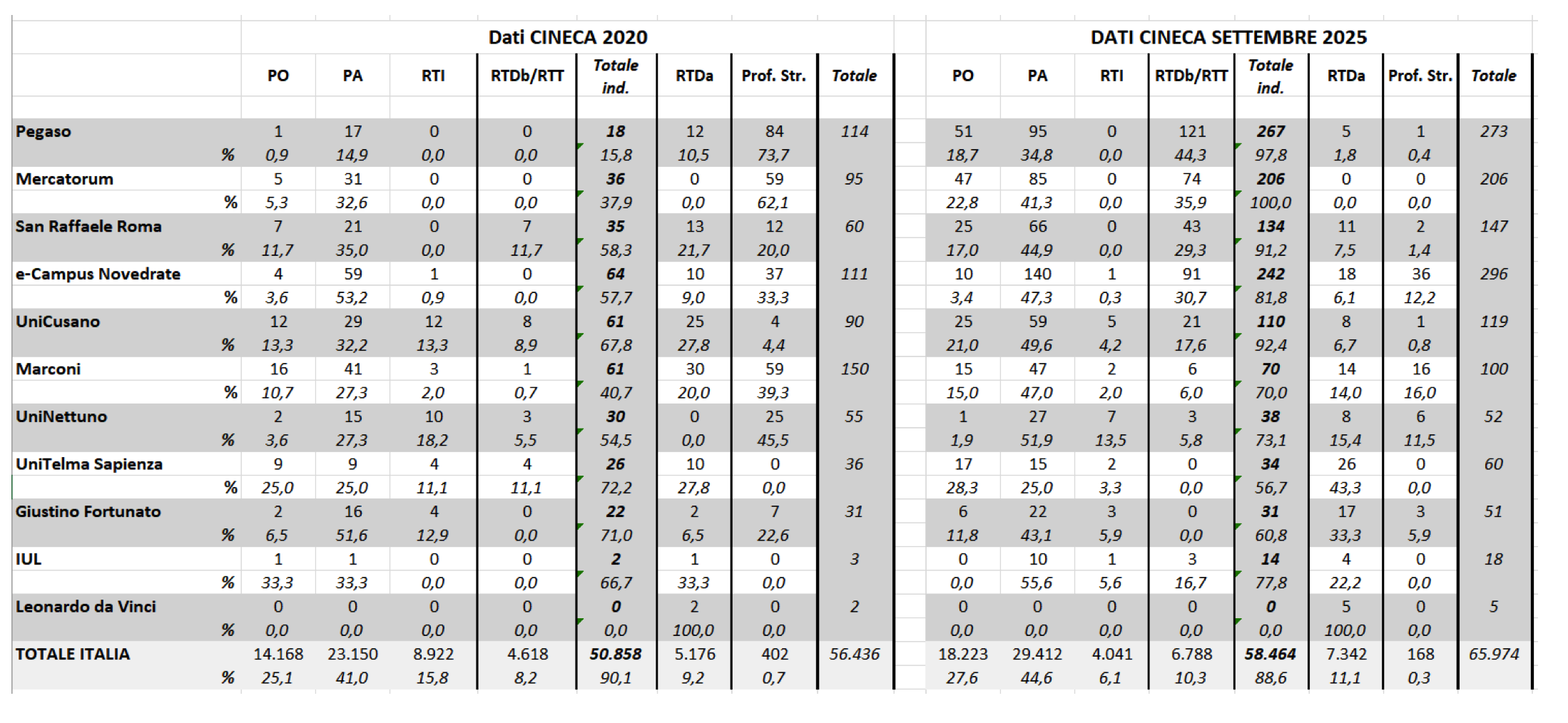

Più che alla quantità, cioè, attiene alla qualità dei rapporti di lavoro negli atenei. L’inquadramento della docenza negli ultimi anni ha visto cambiamenti normativi[48] e l’arrivo di significative risorse esogene[49]. Allora, è utile osservare questa composizione in due diversi momenti: il 2020 (prima dei piani straordinari, del PNR e del PNRR, ma comunque nel pieno sviluppo delle telematiche) e il 2025, oggi, tenendo anche conto che in questi cinque anni abbiamo conosciuto un deciso aumento delle iscrizioni e, recentemente, i nuovi parametri relativi ai requisiti di docenza[50]. In Tabella 4 possiamo osservare i numeri, i cambiamenti in cinque anni, ma anche come sia diversa ieri e oggi la composizione del personale di ruolo degli atenei telematici rispetto a quella del sistema universitario. Lo sviluppo delle telematiche dopo il 2015 è stato segnato da organici esigui per quanto riguarda i docenti a tempo indeterminato o in tenure, in grado cioè di garantire un impegno e una programmazione nel tempo: nel 2020 negli atenei maggiori erano solo la metà dei docenti di ruolo, ad UniPegaso solo il 15%. Da sottolineare, inoltre, che una quota rilevante dei docenti di ruolo era costituita dai Professori straordinari[51]: nel gruppo Multiversity erano addirittura la maggioranza.

Tabella 4. Professori Ordinari (PO); Professori Associati (PA), Ricercatori a Tempo Indeterminato (RTI), Ricercatori a Tempo Determinato di tipo B e legge 79/2022 (RTDb/RTT, in tenure) e Professori straordinari (legge 230/05) nelle università telematiche e negli organici nazionali. Dati a fine 2020 e a inizio settembre 2025, Anagrafe CINECA MUR.

Questa situazione appare in via di superamento, anche se rimangono 65 professori straordinari (oltre un terzo di quelli presenti in tutto il sistema universitario nazionale), mentre in E-campus e Marconi costituiscono ancora più del 10% degli organici. Oggi, comunque, soprattutto nei tre soggetti che stiamo osservando, il personale di ruolo è diventato sostanzialmente a tempo indeterminato: da sottolineare però che i professori di prima fascia, che prima si contavano letteralmente sulle dita di una mano in diverse realtà, rimangono comunque pochi rispetto alle altre università (interi corsi di studio non ne hanno uno).

Poi c’è il trattamento di questo personale. Il sistema universitario italiano si caratterizza per il regime particolare della propria docenza. I professori, cioè, hanno un inquadramento pubblicistico[52], non solo nelle università pubbliche, ma anche in quelle non statali, persino nelle profit[53]. Negli atenei telematici e nei suoi dintorni, ma non negli altri atenei non statali, tale principio è messo in discussione nelle forme e nella sostanza. In diversi casi si prevede la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro di diritto privato, con clausole tra l’altro discutibili[54], e si gestiscono i rapporti di lavoro con forzature, previsioni improprie se non veri e propri abusi. Ad esempio, negli anni scorsi anni diversi atenei hanno bandito posizioni da professore a tempo definito[55] (una forma di part-time), quando la normativa vigente prevede che le posizioni siano a tempo pieno e sia libera scelta del docente, modificabile nel tempo, l’opzione al tempo definito[56]. In diversi atenei ci hanno poi segnalato problemi relativi al calcolo e all’erogazione delle progressioni economiche (i cosiddetti scatti stipendiali), agli adeguamenti ISTAT o all’interpretazione della normativa sugli impegni dei docenti[57].

Il circuito delle sedi territoriali associate

Questi soggetti, infatti, sostengono la loro attività attraverso una rete diffusa, in certi casi capillare, di strutture indipendenti, che usano il marchio e sono in qualche modo accreditate dagli atenei di riferimento. Sono, diciamo, una rete territoriale in franchising[58]. La denominazione di queste strutture varia tra atenei[59], ma la sostanza appare simile. Scorrendo gli elenchi[60], sono spesso scuole private o centri per la formazione, l’aggiornamento o i servizi[61]: ad oggi ne possono censire oltre 1.200[62]. Una rete simile sembra esser stata adottata negli ultimi anni anche dalla Link Campus University, sebbene questo sia formalmente un ateneo in presenza[63]. In pratica, queste strutture sono dedicate a fornire assistenza nell’iscrizione, negli studi e nei percorsi successivi all’acquisizione del titolo[64], ottenendo quindi sostegno nella scelta del corso, informazioni sui pagamenti, supporto nell’uso delle piattaforme e-learning, ma anche giornate di formazione d’aula, esercitazioni e simulazioni di esame. In alcuni casi sono anche sede distaccata di esame. Questi centri, cioè, sono quelli che gestiscono il rapporto diretto con gli iscritti, sia nella fase di orientamento e di iscrizione, sia nell’accompagnamento agli studi[65]. Il modello di business di questi atenei, allora, si sostanzia attraverso una rete di intermediari, responsabili solo dei propri affiliati e a cui è possibile affidare anche una gestione diciamo non istituzionale, come quella sui riconoscimenti crediti qui raccontata o quella sugli esami, i panieri e la loro distribuzione che affrontiamo nel prossimo, e conclusivo, elemento.

Gli esami

Una premessa: il sistema universitario nazionale, nel quadro dell’impianto humboldtiano che abbiamo già richiamato[66], regola per Legge anche alcuni aspetti essenziali dell’esame universitario, proprio perché inquadrati in percorsi di studi accreditati dallo Stato e che rilasciano titoli di studio con un valore legale. La normativa è in realtà stratificata nei decenni e quindi complessa; l’autonomia didattica ha delegato le disposizioni specifiche ai Regolamenti[67] e ha prodotto un’ampia variabilità di declinazione negli atenei; la libertà di docenza ha sviluppato un’ancor più libera declinazione nella prassi. Tutto questo ha fatto assumere nel senso comune, anche interno alla comunità accademica, che sugli esami che non ci siano particolari regole a cui attenersi. Alcuni confini normativi sono però abbastanza precisi. In particolare, tre principi: l’obiettivo dell’accertamento della preparazione dello studente[68]; la libera determinazione da parte del docente di contenuto e forma dell’esame[69]; la necessità che sia svolto in presenza da una commissione[70]. Questi tre principi in realtà sono consolidati nell’esperienza universitaria, formalmente richiamati e in genere rispettati negli atenei statali e non statali[71]. Eppure, negli atenei online è diverso, in particolare in alcuni. In primo luogo, gli esami online da casa sono prassi[72], anche per l’anno accademico che si è appena aperto: abbiamo infatti diverse segnalazioni che gli appelli sono ancora previsti nella doppia modalità, cioè in presenza e online, nella stessa giornata in ogni sede[73]. Problemi, però, ci sono anche per gli esami in presenza, in relazione agli altri due principi prima ricordati (determinazione dell’esame e accertamento della preparazione). Se l’esame che si svolge presso la sede principale dell’ateneo ha usualmente la forma che il docente sceglie[74], gli esami nelle sedi distaccate hanno invece un format standard prefissato (ad esempio, in E-Campus 23/24 domande a scelta multipla e 2 aperte; negli atenei Multiversity 31 domande a scelta multipla, a cui si ricollegano modalità standardizzate di valutazione[75]). Una scelta che contrasta direttamente con la libertà di insegnamento dei docenti. Inoltre, una parte delle domande (spesso 18) è tratta da liste a disposizione degli studenti, come i quesiti di autovalutazione, circolando ampiamente nelle chat delle strutture associate proprio per preparare agli esami[76]. Infine, in diversi atenei si chiede di basare queste prove prioritariamente, se non unicamente, sui materiali didattici elaborati per gli studenti (cioè, le dispense e le slide dei corsi, in cui l’ulteriore bibliografia appare solo come consigliata e di completamento per i materiali di esame). Questa disposizione, se si guarda, non solo contrasta con la libertà di docenza, ma anche con le stesse indicazioni sull’accertamento della preparazione che abbiamo prima richiamato[77].

Allora, le ragioni di allarme che sono state espresse negli ultimi due anni, anche dalla FLC CGIL, risiedono nel combinato disposto di questi quattro elementi, che si amalgama appunto in un modello di formazione e business sostanzialmente organico. In questo, credo che non siano un caso i problemi riscontrati per diversi atenei telematici dall’ANVUR. Nel cosiddetto ciclo AVA 3, infatti, risultano sinora valutati sei atenei: nessuno risulta Pienamente soddisfacente, tre risultano con una valutazione Soddisfacente e tre Condizionata[78]. Questi ultimi sono gli unici tra tutti gli atenei che hanno ricevuto una valutazione critica. Senza considerare la personale impressione, diciamo, di una certa generosità nelle valutazioni: per fare solo un esempio, forse il più eclatante, il rapporto della Leonardo da Vinci riceve una valutazione condizionata anche perché si ritiene che il sistema di governo non coinvolga particolarmente i docenti, mancano politiche di reclutamento e progressione di carriera, si è sostanzialmente dipendenti dal cosiddetto ateneo madre[79]. Bene, ma stupisce che queste osservazioni avvengano in un ateneo che da vent’anni non ha neanche un docente a tempo indeterminato! Viene il sospetto, come dire, ci siano ragioni strutturali che dovrebbero suggerire interventi più decisi.

Non siamo davanti solo ad una concorrenza sleale, come in qualche modo viene messo in luce da alcune prese di posizione nella comunità universitaria[80], che pure ci pare di riscontrare sia nei parametri di favore recentemente decisi, sia in una mancata supervisione che permette il protrarsi di comportamenti palesemente contro la normativa. Il rischio è quello di consolidare un circuito di atenei, percorsi formativi e titoli di studi con regole e prassi specifiche, scollato dal resto del sistema, aprendo anche nel nostro paese ad una segmentazione dei livelli formativi[81]. Questa dinamica, se si imponesse nel tempo, porterebbe non solo a moltiplicare le attuali divergenze, ma a far saltare la stessa impostazione humboldtiana dell’università italiana[82]. La Ministra Bernini ha più volte sottolineato che il suo obbiettivo sarebbe invece quello di portare qualità negli atenei telematici e flessibilità in quelli in presenza[83]. Sembrerebbe un obiettivo di buon senso. Però, è proprio questa tolleranza ministeriale, insieme a quella a lungo presente nella comunità universitaria[84], che rischia di consolidare disparità di comportamenti e strategie di mercato che portano nel tempo a disarticolare l’attuale sistema universitario nazionale.

Raddrizzare il piano inclinato

Come abbiamo visto, la vertiginosa crescita degli iscritti negli ultimi anni ha portato le università telematiche ad assumere molti docenti di ruolo. La scomparsa di alcune figure (come i cosiddetti Rtda) e la nuova attenzione sociale su questi atenei ha inoltre portato a ridurre i precari, assumendo molti professori e ricercatori a tempo indeterminato o in tenure (inseriti cioè in percorsi lunghi[85], ma che prevedono in forma abbastanza stringente una successiva trasformazione in professori associati). La docenza universitaria di questi atenei, nonostante il loro profilo non statale e persino profit, come abbiamo visto prevede uno stato giuridico parificato a quello pubblicistico, non solo per stipendi e attività, ma anche in relazioni ad alcuni diritti[86]. Ora, ci domandiamo cosa potrebbe succedere se l’attuale modello di business dovesse in qualche modo incepparsi, per il superamento dell’attuale disattenzione ministeriale, la modifica delle norme di favore, cambiamento di condizioni sociali o di mercato, una crisi economico-finanziaria di qualsivoglia natura. Il Consiglio di Stato, nel suo già citato parere[87], segnala esplicitamente una preoccupazione per la cura e la salvaguardia dell’interesse generale rivestito dai servizi prodotti e offerti, anche in caso di fallimento degli atenei, richiamando in ogni caso l’opportunità di specifici e urgenti atti normativi[88]. Questi atti, sino a oggi, non sono mai stati assunti. Allora, ci domandiamo, cosa succederà in questi atenei profit (e non solo), o in singoli corsi di studio, se qualcosa non funziona e saranno messi in discussione gli attuali utili, anche a fronte di notevoli esposizioni debitorie[89]?

Allora, è urgente raddrizzare questo piano inclinato, con iniziative in grado di contenere le attuali distorsioni, evitare disarticolazione e rilanciare politiche di sistema. Ora, prima che sia troppo tardi. Questa è sicuramente una responsabilità sindacale, a cui in particolare la FLC CGIL sta rispondendo con il suo impegno e le sue iniziative. Questo è prioritariamente un compito politico e istituzionale a cui il Parlamento, i partiti e i diversi governi in questi anni si sono sostanzialmente sottratti. Però, a mio parere, sarebbe necessaria anche una consapevolezza accademica, in relazione ai comportamenti individuali e a quelli collettivi delle comunità universitarie, scientifiche e disciplinari, in grado di sviluppare un intervento attivo nei confronti di queste distorsioni e di questo piano inclinato. Per esempio, credo che quanto assunto dall’Alma mater bolognese potrebbe ed anzi dovrebbe esser esteso a tutti gli atenei pubblici, non consentendo al proprio personale l’assunzione di incarichi, di qualunque natura, presso Atenei telematici, arrivando anche ad evitare qualunque collaborazione istituzionale con questi atenei, comprese convenzioni o l’organizzazione congiunta di attività, eventi e convegni scientifici. Se le istituzioni e la politica non si assumono l’onere e la responsabilità di difendere il sistema universitario nazionale, credo che sia compito della comunità universitaria, nella sua autonomia, dare un segnale in questa direzione.

[1] Ad esempio Stefano Bandecchi, noto per le sue esternazioni dirette e cosiddetto patron dell’Università Telematica Niccolò Cusano, che nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza per una supposta evasione fiscale, ha visto nel 2023 il sequestro di una Rolls Royce e una Ferrari dell’ateneo, oltre la contestazione di viaggi verso mete turistiche e leasing di elicotteri.

[2] Ricordiamo qui alcune: 5 giugno 2023, Rai 3, Report (The new ‘Mister B’”), 25 ottobre 2024, Corriere della Sera, Dataroom Gabanelli (Università telematiche: chi sono i politici dietro le lauree facili); 3 settembre 2024, la Repubblica, Zunino (Il ministero apre un’inchiesta su undici università telematiche e private: lauree false e abilitazioni sprint); 17 marzo 2024, la Repubblica, Corrado Zunino (La fabbrica delle lauree facili); 7 maggio 2024, L’Espresso (Il grande affare delle università telematiche); 28 giugno 2024, L’Espresso (Sconti, promozioni e truffe: il mercato dei crediti per docenti e 30 Cfu); 28 aprile 2024, Rai 3, Report (Il pezzo di carta); 26 luglio 2025, L’Indipendente (Il business delle università telematiche in Italia, tra scarsa qualità e intrecci politici); 21 luglio 2025, La Stampa, Forte (Il caso delle università telematiche: boom di iscritti e accuse di lauree facili).

[3] Parere n° 1433, sezione consultiva atti normativi, 14 maggio 2019: nonostante la problematicità [...] di una possibile riconfigurazione del modello organizzativo e strutturale che ponga le libere Università private sotto l’egida del profitto e del commercio (in quanto scopo essenziale, causa finalis) della loro stessa costituzione. [...] ritiene che, secondo il principio liberale per cui è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato, debba escludersi la sussistenza di una ragione giuridica imperniata su una pretesa, indefettibile finalità di lucro del modello ‘società di capitali’, ostativa alla possibilità che le libere Università private rivestano una tale forma giuridica.

[4] Nato come Citicorp Venture Fund nel 1981, secondo la classifica PEI 300 è stato il terzo fondo di investimento al mondo nel 2021, il quarto nel 2022 ed è sesto nel 2025. Il fondo è attivo in oltre 150 aziende, tra cui Dream Games (giochi su dispositivi) e Media&Sport (a lungo in Formula1, è presente in Liga spagnola, Sei nazioni di Rugby e nei Gujarat Titans). Nell’educazione, oltre a Multiversity, è proprietaria della UAX (Universidad Alfonso X, in Spagna) e ha partecipazioni in GEMS Education (scuole private di base e superiori), TRY (tutorato e preparazione test) e nel QA groups (formazione digitale permanente).

[5] Questo documento, con l’autonomia didattica, definisce periodicamente i parametri a cui i corsi di laurea devono attenersi, tra cui i Requisiti di accreditamento (Trasparenza, a partire dalla Scheda Unica Annuale; Sostenibilità finanziaria, logistica e scientifica; Assicurazione della qualità, con procedure di autovalutazione), i Requisiti minimi di docenza (numero minimo di docenti di ruolo per ogni corso di studio) e la numerosità di riferimento e massima degli studenti (l’indicazione, cioè, di una docenza minima necessaria, di ruolo o a contratto, in relazione al numero di studenti iscritti al primo anno, prevedendo la duplicazione dei corsi e quindi docenti aggiuntivi in relazione al numero di iscritti, programmati o effettivi).

[6] Il DM 14 ottobre 2021, n 1154, infatti, superava la previsione di parametri specifici e più leggeri per gli atenei telematici, in vigore eccezionalmente dalla loro nascita nei primi anni Duemila, definendo in particolare identici Requisiti minimi di docenti (ruolo) e soprattutto identiche Numerosità massime per definire la docenza minima (anche a contratto).

[7] Il DM prevedeva infatti una verifica dell’adeguamento ai criteri alla sua scadenza, novembre 2024.

[8] Le cronache riportano un ricorso al TAR, con esito negativo (sentenza n. 17236 del 21 dicembre 2022), un ricorso al Consiglio di Stato [sentenza n. 01155 del 5 febbraio 2024], ma anche un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel febbraio 2022, anche questo fallito. I ricorsi hanno comunque prodotto un Tavolo per la definizione dell’offerta formativa, la garanzia della qualità e della sostenibilità della formazione, l’utilizzo delle tecnologie di e-learning (DM 294/2021), rimasto senza esiti.

[9] DM 450 del 16 febbraio 2024, con il compito di esaminare la vigente disciplina in materia di università telematiche, allo scopo di formulare eventuali proposte di modifica della stessa, presieduto dalla Ministra e composto dagli 11 Rettori delle telematiche, dal Presidente dell’Associazione Università Italiane Telematiche Digitali, dai Presidenti di CRUI e ANVUR, un consigliere del CUN e tre dirigenti MUR. Nei suoi lavori, questo gruppo è stato poi allargato ad altri due rettori su indicazione dalla CRUI.

[10] Vedi Virginia della Sala, Università telematiche, il decreto vigente in “stand by”, Il fatto quotidiano 23 novembre 2024.

[11] Il DM 6 dicembre 2024, n. 1835 prevede una numerosità massima doppia per i corsi a distanza, dimezzando i docenti necessari: alcune simulazioni hanno quantificato un fabbisogno ridotto da 1.750 a meno di 700 docenti (si veda il comunicato FLC). Il decreto, in ogni caso, ha ribadito la necessità di tenere gli esami in presenza, aprendo a possibilità on line sulla base delle evoluzioni tecnologiche, e l’obbligo di tenere una parte delle lezioni in sincrono (il 20%). In realtà, era atteso un secondo intervento, che avrebbe dovuto alleggerire proprio la normativa sugli esami, di cui ad oggi non si ha notizia.

[12] Segnaliamo il parere CRUI sul DM, le dichiarazioni del Rettore di Bologna (L’università deve esser in presenza, no a quelle telematiche); un’intervista alla Presidente CRUI (Una stretta sulle università telematiche: sono troppe e di basso livello), le sottolineature del Rettore di Pisa, sul rapporto studenti/docenti.

[13] A titolo di esempio, il Senato Accademico dell’Università di Padova ha adottato una delibera che vieta al proprio personale di insegnare in un ateneo telematico (delibera su cui c’è stato un ricorso al TAR, con esito negativo, e un’ulteriore appello cautelare al Consiglio di Stato, con esito negativo); un Regolamento dell’Università di Firenze stabilisce all’art. 2, comma 7, che È vietato svolgere attività di docenza per Università telematiche; uno dell’Università di Bologna prevede all’art. 4 (Conflitto di interessi e concorrenza), lettera e), che non sia consentita l’assunzione di incarichi, di qualunque natura, presso Atenei telematici.

[14] La delibera di Padova (con relative motivazioni della sentenza TAR) e i Regolamenti di Bologna e Firenze si basano sulla salvaguardia della concorrenza. Questa, infatti, è l’attuale ragione normativa che permette agli atenei di istituire un simile e positivo divieto. Il suo richiamo però prende atto e rilancia una logica di mercato (la competizione tra atenei), in fondo lesiva della libertà e della cooperazione che sono proprie dell’attività universitaria.

[15] Nel corso dell’emergenza sanitaria, dal 2020 al 2022, tutti gli atenei hanno portato la propria didattica on line (compresi esami, lauree, riunioni organi). Questo risultato è stato possibile, in realtà, perché era già diffusa una struttura hardware e software in grado di reggere quel passaggio (piattaforme, informatizzazione e cablaggio aule), completata con ulteriori strumenti (telecamere e sistemi audio) e da disposizioni straordinarie per garantire funzionalità in condizioni eccezionali.

[16] Ad esempio la Open University, ateneo inglese attivo dalla fine degli anni Sessanta (per decenni basato sulla BBC), con oltre 200.000 iscritti in tutto il mondo; Fernuniversität in Hagen (ateneo pubblico tedesco, circa 70.000 iscritti); UNED spagnola e UNOC catalana (oltre 200.000 studenti); Penn State World Campus Uniti (ateneo legato alla PSU) o la University of Phoenix in USA; Indira Gandhi National Open University (IGNOU), università pubblica indiana fondata nel 1985 con oltre 3 milioni di iscritti; Open universities Australia (OUA), un consorzio di oltre venti atenei nato nel 1993, che ha laureato oltre 500.000 studenti.

[17] Il Consorzio NETTUNO (NETwork Telematico per l'UNiversità Ovunque) fu costituito nel 1991 e ha iniziato le attività nel 1992, usando per diversi anni la RAI (il canale satellitare) per erogare gli insegnamenti, preparati anche in post-produzione (regista, fonico, montaggio). Il consorzio nacque per iniziativa pubblica, coinvolgendo appunto RAI, Telecom (allora industria di Stato) e una rete di atenei pubblici italiani (PoliTo, Federico II di Napoli, ma anche PoliBa, Bologna, Camerino, Cassino, Ferrara, Firenze, Genova, Aquila, Lecce, Messina, Milano e poi Bicocca, MoRe, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Sapienza, Siena, Teramo, Torino, Trento, Trieste, Udine, Politecnica delle Marche, IUAV,) e straniere (Open University, Politecnico Kiev, ecc).

[18] Il Sistema universitario italiano ha una matrice humboldtiana nonostante la crescente autonomia degli atenei: permane cioè una regolazione pubblica e nazionale della docenza, degli ordinamenti, dell’offerta formativa e quindi dei titoli di studio. Di conseguenza, l’attivazione dei corsi a distanza ha comportato indicazioni organizzative e didattiche. Ad esempio, l’allegato 1 del DM 17 aprile 2003 stabiliva tra le altre cose un esame finale di profitto in presenza, gruppi gestiti da tutor, un'agenda on line (indicazione settimanale o bisettimanale dei contenuti da apprendere, valutazioni in itinere come test e interrogazioni virtuali sincrone/asincrone), la costruzione di spazi virtuali di interattività sincroni e asincroni (faqs forum, web conference, sessioni live, mailing list). In questo quadro, il Ministero e poi l’ANVUR hanno elaborato linee guida per i corsi prevalentemente o integralmente a distanza che impongono l’uso di piattaforme di supporto (accesso a slide, dispense, domande, help-desk); un rapporto minimo di almeno un’ora su sei tra Didattica erogativa (la lezione in streaming o registrata) e Didattica interattiva (oltre gli spazi interattivi, e-tivity sotto forma di report, esercizi, progetti, artefatti e prove di autovalutazione per ogni modulo). Si veda il documento ANVUR vigente. Tra le altre cose, le prime indicazioni segnalavano anche il diverso impegno didattico dei docenti, riportando la necessità di considerare un suo moltiplicatore per la didattica a distanza (un ora on line come due o tre in presenza), di cui è rimasta in qualche modo traccia in alcuni Regolamenti (ad esempio, secondo l’ art. 2 comma 3, a Mercatorum una lezione asincrona viene contabilizzata per due ore, quando spesso ha una durata effettiva di 30 o 45 minuti).

[19] Sono ad esempio oramai comprovati i limiti di attenzione e partecipazione (engagement), i bassi tassi di completamento e la conseguente difficoltà agli esami per la semplice didattica in streaming o i Massive Open Online Courses, come confermano rassegne anche recenti (Israel, 2015; Gilani et al., 2014; Wang et al., 2022; Moore e Blackmonn, 2022; Despujol e al., 2022; Abhishek et al., 2023; Chen et al., 2024; Alamri et al., 2025), generando proprio le indicazioni di cui alla nota precedente.

[20] Vedi ad esempio l’ultimo decreto ministeriale (DM 6 dicembre 2024, n. 1835), che ha introdotto un’ulteriore parametro (almeno qualche lezione in diretta e non solo registrate), seppur con un valore particolarmente limitato (20%).

[21] Questi atenei sono inquadrati come università non statali, stato giuridico specifico risalente all’articolo 1, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592). Tre atenei sono però esplicitamente profit, società di capitali (s.r.l.) o enti privati: Pegaso, San Raffaele Roma e Mercatorum. Uno è promosso da una Fondazione: E-Campus. Tre sono filiazioni di Società di capitali (s.r.l.): Cusano, Giustino Fortunato; Marconi. Quattro, infine, sono di matrice pubblica, in quanto la loro promozione è in capo ad enti pubblici, attraverso s.r.l: UniNettuno (Consorzio Nettuno, vedi nota 17), UniTelma Sapienza (Sapienza); IUL Telematica (Ente Pubblico di Ricerca INDIRE); Leonardo Da Vinci (Università statale di Chieti-Pescara).

[22] Vedi l’incipit dell’art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.289: Con decreto del MIUR…sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del MURST 3 novembre 1999, n. 509. Il DM 17 aprile 2003 ha quindi declinato specifici requisiti, istituendo anche funzioni di controllo ora in capo all’ANVUR (DPR 1° febbraio 2010, n. 76), inserendo i parametri nei successivi DM su programmazione e accreditamento dei corsi.

[23] L’art 2, comma 148 del DL 3 ottobre 2006, n. 262,convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, stabiliva che non può essere autorizzata l'istituzione di nuove università telematiche abilitate al rilascio di titoli accademici sino a quando non entrerà in vigore un apposito Regolamento del Ministero. Questo regolamento non ha mai visto la luce e quindi il blocco è tuttora vigente. In prima istanza il Ministero aveva interpretato in senso restrittivo la norma, negando l’autorizzazione anche a nuovi corsi di laurea. Tale interpretazione è stata superata dalla Giustizia amministrativa, su ricorso di Pegaso ed E-Campus, con sentenza del Consiglio di Stato [30.1.2013], che confermava la sentenza del T.A.R. del Lazio [16 maggio 2012], ritenendo illegittimo il diniego di attivazione di nuovi corsi e così annullando l’art. 6, comma 5, del D.M. n. 50 del 23 dicembre 2010.

[24] Docenti, ma anche Tecnici, Amministrativi, Bibliotecari e CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici).

[25] Per maggior dettaglio, Scacchi L. Il sistema universitario e le sue faglie; Musicò, C. Le risorse degli atenei: il rischio di un nuovo tracollo e Sonzini, T. Il personale TAB e la contrattazione nazionale, Articolo 33, 9, settembre 2024.

[26] Vedi nota precedente.

[27] Il Piano 2019 (art. 1, comma 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sottosegretario Fioramonti) prevedeva 1.500 posti da RTDb (tenure), il primo Piano 2020 (art. 6 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, Ministro Fioramonti) prevedeva altri 1.600 posti; il secondo Piano 2020 (art. 238 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, , Ministro Manfredi) prevedeva ulteriori 3.100 posti. Inoltre, l’art. 1, comma 297, lett. a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Ministra Messa) definiva un ulteriore intervento quinquennale (2022-2026) di 740 milioni di euro, attraverso cui si prevedevano circa 5.000 posti per docenti e 7.000 per tecnici, amministrativi e bibliotecari (prima volta in un piano). La programmazione demandata agli atenei ha poi determinato che molti fondi sono stati usati per progressioni, mentre l’art. 15, comma 1-quinquies del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 (Ministra Bernini) ha cancellato le ultime due rate del piano (2025 e 2026, 100 milioni di euro), destinandole agli adeguamenti stipendiali. In ogni caso, dal 2019 ad oggi gli organici dei docenti (non precari ma con tenure) sono incrementati di 10.000 posizioni, superando le 58.400 unità e a regime forse le 60.000, mentre il personale TAB-CEL negli atenei pubblici è aumentato di alcune migliaia.

[28] In pratica, Pegaso, Mercatorum, E-Campus, UniCusano, Marconi e San Raffaele Telematica.

[29] Mercatorum viene fondato nel 2006 dal Sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere), enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT), con ampia autonomia funzionale (legge 15 marzo 1997, n. 59 e Dlgs 31 marzo 1998, n. 112) per fornire formazione in area economica e commerciale. Il controllo è stato ceduto a metà degli anni Dieci a Multiversity, allora società da Danilo Iervolino (imprenditore napoletano che ha fondato Pegaso), che l’ha poi ceduta a CVC (pochi mesi fa Iervolino ha ricevuto una condanna in primo grado per corruzione, per fatti relativi la sua gestione UniPegaso). CVC ha quindi oggi il controllo di Mercatorum, ma Unioncamere mantiene un rapporto con l’ateneo, che si appoggia con tutto il gruppo sulla struttura camerale nella sua proiezione territoriale: vedi la presentazione su unioncamere.it, Treviso, Catanzaro o Pavia, l’uso di sedi per esami come a Cosenza o Foggia.

[30] Quasi 190.000 iscritti, di gran lunga più della Sapienza (112.400, a cui si aggiungono i 3.600 di UniTelma), con circa 630 docenti di ruolo a tempo indeterminato e determinato (273 a Pegaso, 206 a Mercatorum, 147 a San Raffaele Roma).

[31] Imprenditore nato a Città di Castello, è stato fondatore di CEPU e CESD. Dopo un arresto nel 2021 per frode fiscale e bancarotta, i figli Martina e Pietro Luigi, fondatori di Studium, hanno assunto un ruolo di primo piano

[32] L’ateneo è stato fondato nel 1999 come Link Campus University of Malta, cioè come filiale di un università straniera, interna a un diverso sistema. Il riconoscimento dei titoli arriverà solo con un decreto del 2007. L’inserimento nel sistema italiano arrivò con un decreto del 2011, da parte della ministra Gelmini, che ricevette pubbliche contestazioni. L’università, fondata e a lungo presieduta da Vicenzo Scotti (ministro in diversi governi, tra 1990 e 1992 agli Interni), si focalizzò per anni su corsi di diplomazia, sicurezza e comunicazione, dando adito a voci, ricostruzioni e sospetti di collegamenti con i servizi (celebre il caso di Joseph Mifud, figura coinvolta nel Russiagate e docente nell’ateneo). In ogni caso, la governance storica (il presidente Scotti, il DG Pasquale Russo e il rettore Claudio Roveda) è stato recentemente condannata in primo grado per falsificazione di esami e titoli di studio, per permettere ad agenti di polizia iscritti tramite una convenzione con il Siulp di ottenere il titolo di laurea.

[33] Oggi ci sono attivi corsi in Scienze della Formazione Primaria, Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia medica, Osteopatia, Medicina e Chirurgia, Farmacia e Odontoiatria (alcuni corsi duplicati su più sedi).

[34] Vedi ad esempio sull’indagine sull’evasione fiscale, 20 gennaio 2023; sulla lobby dei professori a Report, 28 aprile 2024; sulla chiusura delle sue TV, 8 dicembre 2024; sulla tutela dell’autonomia universitaria per una sentenza favorevole, 9 luglio 2025.

[35] Vedi in particolare i seguenti passaggi: le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di: a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità; b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita; c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring; e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare un flusso di dati multimediali.

[36] Si prevede infatti nel testo lo sviluppo di attività formative basate sull'interattività con i docenti/tutor e con gli altri studenti, contenuti didattici standard interoperabili e modularmente organizzati, ma anche personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali e ai percorsi di erogazione; il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione, l'interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzati e di ottimizzare l'apprendimento, l'adattività, ovvero la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle

performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti online, la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

[37] Al di là delle evidenti differenze logistiche, in presenza è percepibile la differenza tra l’impostazione didattica inscritta in un’aula da venti studenti (interattiva anche per il non verbale), da cinquanta studenti (in cui è possibile costruire spazi o flessibilità interattive) o da cento e più studenti (in cui il format è la conferenza, dovendo quindi programmare altri spazi di interattività). A distanza, al contrario, la lezione è sempre costruita sapendo che la dimensione interattiva non è inscritta nella natura dell’aula, ancora di più quando questa è asincrona (registrata), prevedendo appositi spazi e momenti (Didattica Interattiva).

[38] In una lezione sincrona (online in diretta studenti e docenti) è infatti dirimente se sono collegati dieci/venti studenti (possibilità di accendere i video e interloquire) o alcune centinaia (microfoni spenti da sistema e modalità rigide di interazione). Non è un caso se nella discussione sul DM 6 dicembre 2024, n. 1835 alcuni hanno premuto per ridurla il più possibile, arrivando alla fine al 20% rispetto a ipotesi iniziali ben più significative.

[39] Qui c’è il problema del profilo del tutor: formazione, competenze, qualificazione e quindi stipendio. Ad oggi questi aspetti non sono regolati, a differenza del personale docente. Questa figura nei corsi telematici ha funzioni importanti nella Didattica interattiva e dovrebbe allora esser opportuno un suo inquadramento per poter certificare quell’offerta didattica.

[40] La prova finale triennale o magistrale è l’esito di un percorso che dovrebbe esser adeguatamente seguito dal relatore. La moltiplicazione degli studenti incide su questo parametro in modo significativo. Allo stesso modo, la forma e l’organizzazione degli esami (domande aperte, orali integrativi, elaborati), è connessa anche ai numeri e quindi ai tempi dedicati.

[41] Vedi la discussione sul ritorno a requisiti di favore per i corsi telematici deciso dalla Ministra Bernini.

[42] Incarichi annuali di docenza, attributi secondo l’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, retribuiti da 0 a 100 euro l’ora (le università statali hanno però un limite del 5% per i corsi a titolo gratuito). Gli insegnamenti a contratto sino al 2010 (art. 25 del DPR 11 luglio 1980, n. 382) erano teoricamente finalizzati solo all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Negli ultimi anni sono invece diffusi anche per corsi di base e caratterizzanti. I dati USTAT sul 2023 riportano oltre 33.500 contratti, oltre 10.000 nelle undici università telematiche, in larga parte assegnati a precari (Assegnisti, ex RTDa, borsisti, ecc) e a personale di ruolo (didattica aggiuntiva in altri atenei), anche se oramai si è formato un settore di precariato della docenza, che insegna anche più corsi all’anno in diversi atenei.

[43] USTAT 2023, in relazione alle iscrizioni 2022/23, sempre USTAT. Questi dati non tengono conto di alcuni processi (per esempio, gli ultimi reclutamenti o l’acquisizione del San Raffaele Roma da parte di Multiversity, che proprio quell’anno inizia un’espansione che lo porterà a più che raddoppiare le iscrizioni, vedi Tabella 1), ma possono offrire un quadro generale.

[44] Colpisce subito, ad esempio l’assenza di qualsiasi docente a tempo indeterminato alla Leonardo da Vinci, non solo nel 2023 ma in tutta la sua storia. Ad oggi (settembre 2025) Cineca conteggia solo 5 RTDa (ruolo ad esaurimento). Anche alla luce di un numero di studenti ridotto (460 nel 2023, 550 oggi) è un dato incredibile. Come può esistere un ateneo che non ha mai avuto incardinato personale docente di ruolo? Una situazione che si regge, ma non si giustifica, solo sulla base del fatto che in realtà alle spalle di questo ateneo telematico c’è un’università reale, quella statale di Chieti-Pescara.

[45] Il rapporto tra docenti di ruolo e precari è 7 a 1 a Mercatorum, 2 a 1 a Pegaso e San Raffaele, 3 a 2 a UniTelma e 1 a 1 in IUL.

[46] Il rapporto tra ruoli e contratti è quasi 1 a 10 ad UniCusano, Leonardo da Vinci e IUL (dove però ci sono rapporti studenti/docenti uguali o dimezzati rispetto agli atenei in presenza), ma anche in UniNettuno; diventa 1 a 4 in Mercatorum, 1 a 3 in Ecampus e 1 a 2 in Pegaso, ma intorno a 1 a 1 in Giustino Fortunato o UniTelma Sapienza.

[47] Con l’eccezione del San Raffaele Roma (1 a 45, la metà), ateneo però acquisito solo l’anno precedente.

[48] La legge 29 giugno 202, n.79 (conversione del DL 30 aprile 2022, n. 36) ha visto il superamento del cosiddetto Ricercatore a Tempo Determinato di tipo a (scadenza triennale e rinnovo biennale ma non tenure, con didattica obbligatoria), con l’istituzione di in un’unica figura di RTD in tenure (sei anni), che ha assorbito il Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b triennale.

[49] In particolare, i ripetuti Piani straordinari di cui alla nota 26, oltre che il PNR e il PNRR, con ingenti risorse che si sono concentrate in particolare sugli RTDa, appositamente prorogati al 2025.

[50] Sebbene i criteri previsti dal cosiddetto Decreto Messa (1154/2021) sono stati superati dalla Bernini, gli atenei telematici hanno visto superata la precedente normativa di assoluto favore, dovendo avviare una campagna di reclutamento del personale di ruolo, comunque lontana da garantire gli standard che devono rispettare gli altri corsi di studio.

[51] Istituiti dall’art. 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 che stabilisce che le Università possano realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati e che possano, inoltre, istituire temporaneamente, per periodi non superiori a sei anni, posti di professore straordinario, da coprire mediante il conferimento di incarichi a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia di professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti. Il profilo di questi docenti è connesso a specifiche professionalità, anche senza Abilitazione Scientifica Nazionale: un uso massiccio negli organici registra un sostanziale abuso di questa figura, inquadrandovi sostanzialmente personale precario a tempo definito, con cui coprire esigenze didattiche e istituzionali a costi contenuti e con la flessibilità di non doversene fare carico a tempo indefinito.

[52] Sono assunti tramite concorsi e il rapporto di lavoro è regolato esclusivamente dalla legge o da sue esplicite deleghe, a partire da stipendio, trattamento previdenziale (INPS, gestione Dipendenti pubblici ex-Indpap) e Trattamento di Fine Servizio (non TFR), passando per la definizione di obblighi e impegni. Le norme che lo regolano si sono stratificate nel corso dei decenni, con sovrapposizioni e contraddizioni spesso complicate da interpretare: per ricordare le principali, ma non le uniche (interventi sono disseminati in commi di leggi di bilancio, Milleproroghe, decreti e norme varie), il Testo unico del 1933 (RD 31 agosto 1933, n. 1592), il Testo unico sugli impiegati pubblici dello Stato [DPR 10 gennaio 1957, n. 3], la legge 18 marzo 1958, n. 311 [Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari], il DPR 11 luglio 1980, n. 382, il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 [Norme generali sull’ordinamento del lavoro pubblico], la legge 4 novembre 2005, n. 230 e 30 dicembre 2010, n. 240.

[53] Come segnala il Consiglio di stato (Sezione consultiva per gli atti normativi; parere 1433 del 14 maggio 2019) l’identico regime pubblicistico di reclutamento e di gestione dei rapporti di lavoro dei docenti e dei ricercatori è uno dei pilastri dell’attuale normativa. Infatti, ai professori e ai ricercatori delle università riconosciute e autorizzate ad operare dal MUR si applica lo stesso regime; non solo per i principi degli artt. 201 e 207 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in cui si precisa che negli atenei non statali il trattamento economico dei professori di ruolo non può, comunque, essere inferiore a quello delle statali e che nelle selezioni si applica comunque la stessa disciplina, anche al fine della interscambiabilità tra atenei, ma anche per le leggi 4 novembre 2005, n. 230 e 30 dicembre 2010, n. 240, che si applicano a tutte le istituzioni nel sistema, salvo esplicite deroghe.

[54] Il regime pubblicistico dovrebbe prevedere, in sé, la sottoscrizione di una presa di servizio, senza previsioni assenti o contrastanti la normativa di riferimento. La FLC ha visionato ed è in possesso di più di un testo, in cui tra le altre cose è ad esempio prevista la cessione a tempo indeterminato ed a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del diritto alla menzione quale autore, dei diritti di proprietà intellettuale inerenti alle lezioni registrate o filmate e trasmesse nonché ai relativi appunti, schemi e materiali didattici, che potranno essere utilizzati anche indipendentemente dal contratto con il docente autore, con possibilità di commercializzazione o cessione a terzi, al di fuori dell'attività didattico - scientifica dell’Università. Ora, al di là dell’effettiva valenza giuridica di questi obblighi (che non si vuole qui discutere), è utile qui sottolineare l’intenzione di alcune telematiche di appropriarsi dei prodotti dell’insegnamento e dell’ingegno dei docenti. Ci domandiamo se, ad esempio, sia capitato o sia prassi usare lezioni, moduli o corsi registrati, dispense e relative domande, di docenti non più in servizio.

[55] A titolo di esempio, si veda Pegaso nel 2023, E-campus nel 2022, Link Campus nel 2021, San Raffaele nel 2021.

[56] L’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce al comma 1 che Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito, al comma 6 che l'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Ribadendo la previsioni degli artt. 11 e e 22 del DPR 11 luglio 1980, n. 382. Diversamente da quanto previsto per il Ricercatori a tempo determinato dall’art 24 della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, in cui sono i contratti che possono esser attivati in regime di tempo pieno o di tempo definito (quindi sono gli atenei che decidono), anche se l'art. 26, comma 6-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto che anche ai ricercatori a tempo determinato assunti con regime di tempo pieno possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, con le stesse modalità dei professori. Questa facoltà è prevista perché ad ogni regime corrispondono diritti diversi: l’art 6 comma 12 della stessa legge 240/2010 stabilisce che chi è in regime a tempo definito ha la possibilità di svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative (diversamente da chi è a tempo pieno), ma tale posizione è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Prevedere posizioni a tempo definito per bando di concorso, togliendo la facoltà di scelta ai singoli docenti, non solo comporta una contrazione di stipendio (e quindi un risparmio da parte dell’Ateneo), ma limita una libertà del docente espressamente prevista dalla normativa vigente.

[57] Ad esempio siamo dovuti intervenire presso il San Raffaele Roma, abbiamo segnalato a CUN e MUR il Regolamento della Link Campus, abbiamo segnalazioni di interpretazioni discutibili a Mercatorum e Pegaso, a partire dal calcolo dei carichi didattici dei professori. I carichi sono definiti dall’art. 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, n. 230: per il tempo pieno, ad esempio, sono quantificati in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste; l’art. 6, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, precisa ulteriormente che queste 350 ore contengono compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento. Però, in diverse situazioni ci è stato riferito che si favorisce un’interpretazione che assegna ad ogni docente un impegno didattico di insegnamento di 350 ore, moltiplicando praticamente per tre i limiti della normativa.

[58] Colpisce, ad esempio, che questi atenei sviluppino una vera e propria campagna di comunicazione per diventare le proprie sedi territoriali, con spazi dedicati sui propri siti: vedi Pegaso, E-Campus, UniCusano ma in qualche modo anche Marconi.

[59] ECP (E-learning Center Point) o Poli di Orientamento per Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, Poli di studio per E-Campus o Poli Didattici per Link University, Learning Center per UniCusano. Anche la Marconi ha una propria rete, anche se meno diffusa.

[60] Vedi i collegamenti alla nota precedente, ma ce ne sono anche di ulteriori (per esempio questo a Bolzano per UniCusano).

[61] Ad esempio, centri di consulenza per specifiche competenze (salute, sicurezza e normative di riferimento), per l’acquisizione di certificazioni di qualità, per servizi digitali e di cybersicurezza, per corsi di lingue o informatici, ecc.

[62] Oltre 600 nel gruppo Multiversity (Pegaso, Mercatorum, San raffaele), oltre 500 per E-Campus, un centinaio per Cusano, una cinquantina per Marconi e altri atenei.

[63] Su questo ha probabilmente pesato, negli anni scorsi, il tentativo di svilupparsi come ateneo ibrido, con un’ampia offerta di corsi in streaming on line, oggi forse superato dallo sviluppo di corsi di area sanitaria nei territori. Come che sia, oggi la Link Campus University ha comunque ben sette sedi sul territorio (Roma, Napoli, Città di Castello, Macerata, Fano, Ascoli e Novedrate, dove c’è E-Campus), ma anche convenzioni attive con alcuni Poli di E-Campus (ad esempio Maglie o Cerignola).

[64] Acquisizione di ulteriore competenze specifiche, preparazione del curriculum, sviluppo di soft-skill, ecc.

[65] Quasi tutti i centri si dotano di gruppi social (spesso telegram, come qui) per tenere un costante rapporto con i propri studenti, a cui mediano informazioni su date di esame e modalità, le informazioni di servizio dell’ateneo, specifici tutorial o manuali su come procedere (prepararsi ad un esame, iscriversi, sostenerlo, ecc).

[66] Si veda in particolare la nota 18.

[67] In particolare, l’art 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 demanda al Regolamento Didattico di Ateneo, approvato dal MUR sentito il CUN, anche la definizione delle prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, anche poi sulla base di quando stabilito dal D.lgs 22 ottobre 2004, n. 270, che aggiorna il DM 509/99 emanato sulla base dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

[68] L’art 39 del RD 4 giugno 1938, n. 1269 stabilisce che gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

[69] L’articolo 85 del RD 31 agosto 1933, n. 1592 stabilisce che Ai professori è garantita libertà d'insegnamento; ma essi hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. Questo comma è ribadito letteralmente dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 311: ai professori è garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica. Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. Ed ancora, si ribadisce nel DPR 11 luglio 1980, n. 382, nell’articolo 7 [Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica]. Modalità e forma di esame sono da sempre considerati parte integrante dell’attività didattica e quindi di questa libertà.

[70] Le norme di legge non prevedono possibilità di svolgere esami universitari in forma diversa dalla presenza e, infatti, anche il DM del 17 aprile 2003, che regolava le prime università telematiche, ribadiva questa necessità (allegato 1, punto 1.2). Le linee generali di indirizzo della programmazione, triennali, almeno dal 2016 (DM 8 agosto 2016, n. 635) precisano che esclusivamente ai fini di verifiche di profitto e solo per i corsi di studi prevalentemente o integralmente a distanza, si possono istituire sedi distaccate, con commissioni di esame che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti. Questa è già una norma di estremo favore, derogando a quanto stabilito dall’art. 42 del RD 4 giugno 1938, n. 1269 (Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libere docente o cultore della materia), parzialmente rivisto nel quadro dell’autonomia didattica (legge 19 novembre 1990, n. 341 e quindi il D.lgs 22 ottobre 2004, n. 270), che delegano agli Atenei con Regolamenti che prevedono almeno due persone, di cui uno titolare del corso (l’altro docente dell’ateneo o culture della materia), per salvaguardare il principio di collegialità. I decreti successivi hanno ribadito il punto (DM 25 ottobre 2019, n. 989 e DM 25 marzo 2021, n. 289). La FLC, negli anni scorsi, era intervenuta presso il ministero per segnalare abusi di questa disciplina da parte di Link Campus University. La pratica emergenziale di spostare gli esami e le lauree on line durante il Covid era, per l’appunto straordinaria, permessa dal DPCM 4 marzo 2020 (art. 1, comma 1, leggera h) e dai suoi successivi rinnovi, terminata con la fine dell’emergenza il 31 marzo 2022. La ministra Bernini nell’attuale programmazione ha sostanzialmente omesso il punto dal documento (DM 5 agosto 2025, n. 561), limitandosi all’emissione del già citato Decreto sull’offerta formativa a distanza (DM 6 dicembre 2024, n. 1835): all’art 5, comma 2 si precisa che Le verifiche di profitto, nonché l’esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio e possono sussistere solo ed esclusivamente puntuali deroghe per specifiche situazioni personali (gravi patologie, ecc) o situazioni emergenziali; al comma 3 si aggiunge che nelle sedi di esame ci deve essere comunque la presenza di almeno due docenti della disciplina, tra cui il titolare dell’insegnamento. Almeno, sino a successivo DM di integrazione, sulla base del mutamento delle tecnologie a disposizione per lo svolgimento degli esami.

[71] Al di là di singoli abusi individuali, sempre possibili.

[72] Qui si possono vedere alcuni tutorial di un ECP Pegaso e di Mercatorum su come si svolge un esame on line, qui il video-racconto di una procedura di esame di una studentessa E-Campus. Questo tutorial di agosto 2025 di un Polo didattico, nella parte sugli esami, esplicita come questi siano ancora previsti per il prossimo anno accademico, anche se iniziano ad esser sconsigliati per evitare l’ansia del software di controllo. Infine, qui si racconta le esperienze con il software E-Campus.

[73] Messaggio di un learning point ai propri studenti, mentre nei calendari d’esame di alcuni atenei compaiono date d’appello scritto on line per febbraio e marzo 2026.

[74] Scritta, orale, entrambe; a domande chiuse, aperte o per produzione di elaborati, ecc

[75] Un punto per ogni domanda a scelta multipla esatta, zero punti per ogni domanda a scelta multipla sbagliata (ma nessuna penalizzazione o graduazione a seconda delle diverse risposte), sino a tre punti per ogni domanda aperta.

[76] Il meccanismo è ben conosciuto e discusso in molti forum, generando anche spiegazioni sui vantaggi dei set di domande (anche parziali) tutorial e video esplicativi su come studiare dai panieri, esperienze di studio con i panieri per gli esami.

[77] Vedi nota 69. Un intervento FLC ha sollevato la questione, pubblicamente e con il Ministero.

[78] Gli atenei valutati con un accreditamento soddisfacente sono nel 2024 San Raffaele Roma, UniTelma Sapienza e UniNettuno; gli atenei valutati con un accreditamento condizionato sono nel 2024 Leonardo da Vinci, nel 2023 UniCusano ed E.Campus.

[79] Il rapporto infatti sottolinea, tra le altre cose, la dipendenza economica, strutturale e amministrativa dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”, definita dallo stesso Ateneo oggetto di visita “Università Madre”. Da ciò deriva che anche il Sistema di Governo come anche quello dell’Assicurazione della qualità non sono completamente autonomi. Inoltre, non vi sono evidenze di criteri oggettivi per il reclutamento del personale accademico, né delle modalità di scelta dei SSD né della priorità di emanazione dei bandi. Tali evidenze non sono emerse nemmeno durante la visita in loco, e si evidenzia l’assenza di politiche per la progressione delle carriere del personale accademico. Per questi e altri motivi, si raccomanda di coinvolgere, in maniera proattiva, la componente studentesca, il personale docente e tecnico amministrativo nelle decisioni e nella vita dell’Ateneo e si raccomanda di dar seguito alla revisione dello Statuto secondo quanto dichiarato nel corso della visita in loco. Inoltre, si pongono le condizioni che l’Ateneo deve definire i criteri trasparenti ed oggettivi per la gestione del reclutamento e della qualificazione del personale docente e ricercatore in coerenza con gli obiettivi delineati nel Piano Strategico di Ateneo; L’Ateneo deve implementare una strategia per il reclutamento e la gestione del personale tecnico amministrativo che si basi sull’analisi regolare dei fabbisogni. Auguriamoci che, dopo vent’anni, avvenga.

[80] Pensiamo alle dichiarazioni e alle scelte delle governance delle università statali di Bologna, Padova e Firenze.

[81] Dove anche il peggior studente dell’ateneo migliore si può pensare che abbia competenze maggiori del migliore studente dell’ateneo peggiore, come nel sistema universitario USA, dove esiste il MIT o Harvard, le statali del Michigan o della California, ma anche la Golden State University, che non è Golden, non è State e probabilmente non è giudicabile neanche un University.

[82] Un sistema tenuto insieme proprio dall’accreditamento dei corsi e degli atenei, gli ordinamenti nazionali, la parificazione titoli di studio, l’impianto pubblicistico della docenza, una supervisione nazionale e ministeriale su didattica ed esami.

[83] Si veda, ad esempio, il comunicato ministeriale che accompagna il Decreto dello scorso 6 dicembre 2024.

[84] Un silenzio che rischia di proseguire, nonostante l’evidenza del problema, nell’improvviso inverno di risorse in un sistema pubblico de-finanziato, a fronte del nuovo reclutamento di centinaia di posizioni a tempo indeterminato negli atenei telematici.

[85] L’attuale formulazione del Ricercatore a Tempo determinato (art. 24 della legge 30 dicembre 2019, n. 240) prevede contratti di sei anni, con la possibilità dal terzo anno e comunque al sesto di passaggio a professore associato, previo conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (o, nel caso di sua trasformazione secondo l’attuale DdL governativo, AS 1518, dei cosiddetti requisiti di accesso) e una valutazione di una commissione di ateneo.

[86] Segnaliamo in particolare la libertà di docenza ricordata nella nota 69 e l’inamovibilità del posto definita nella legge 18 marzo 1958, n. 311, all’articolo 5 [I professori di ruolo sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare giuramento. Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore], con previsione ribadita nel DPR 11 luglio 1980, n. 382, nell’art. 8 [I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento].

[88] Il consiglio di Stato, nella suddetta sentenza, ricorda infatti come ritiene corrette alcune preoccupazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sul fatto che le società di capitali sono pienamente soggette alle norme del Codice civile e quindi la configurazione di tali soggetti nella forma delle società di capitali li esporrà certamente a tutte le conseguenze giuridiche, in termini di responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte, comuni al regime di diritto privato. E non a caso, crediamo, suggerisce tuttavia di non sottovalutare il rischio che, in mancanza di un’apposita disciplina normativa di adattamento, le nuove società di capitali contenenti libere Università private possano incontrare nella prassi operativa taluni problemi applicativi. Ritiene in tale ottica la sezione di dovere rappresentare all’Autorità di governo l’esigenza di valutare pertanto attentamente l’opportunità di farsi promotrice comunque, dinanzi al Parlamento, di apposite modifiche normative che, intervenendo anche sul testo unico di cui al r.d. n. 1592/1933, possano aggiornare la disciplina normativa e adattarla meglio all’ingresso, nel sistema dell’istruzione superiore universitaria, di libere Università private nella forma di società di capitali

[89] Vedi il dettaglio della situazione finanziaria di Multiversity che emerge da questa presentazione del gruppo Pachelbel, il veicolo finanziario che oggi gestisce Multiversity per conto di CVC, basato secondo notizie di La Stampa su l’emissione di 1,1 miliardi di euro di obbligazioni (550 milioni a tasso variabile e 550 a tasso fisso, in scadenza nel 2031), la valutazione negativa di Moody’s con un rating B2 nel 2024, il conseguente miglioramento di valutazione dello stesso gruppo Multiversity (avendo trasferito i rischi su Pachelbel) e quello che è recentemente segnalato in un blog di approfondimento .