La rivista

Ragazze nelle STEM: le prospettive per il 2025

Il gap di genere in ambito tecnico-scientifico nell’istruzione

Nell’apparente neutralità della scuola italiana è presente quella che viene chiamata segregazione di genere orizzontale: una canalizzazione, ovvero una distribuzione asimmetrica di ragazze e ragazzi nei diversi percorsi della scuola secondaria di secondo grado, conseguentemente nei corsi universitari e che poi si sostanzia in una assenza o scarsa presenza delle donne nei settori lavorativi emergenti, come ad esempio quelli riconducibili alle ICT.

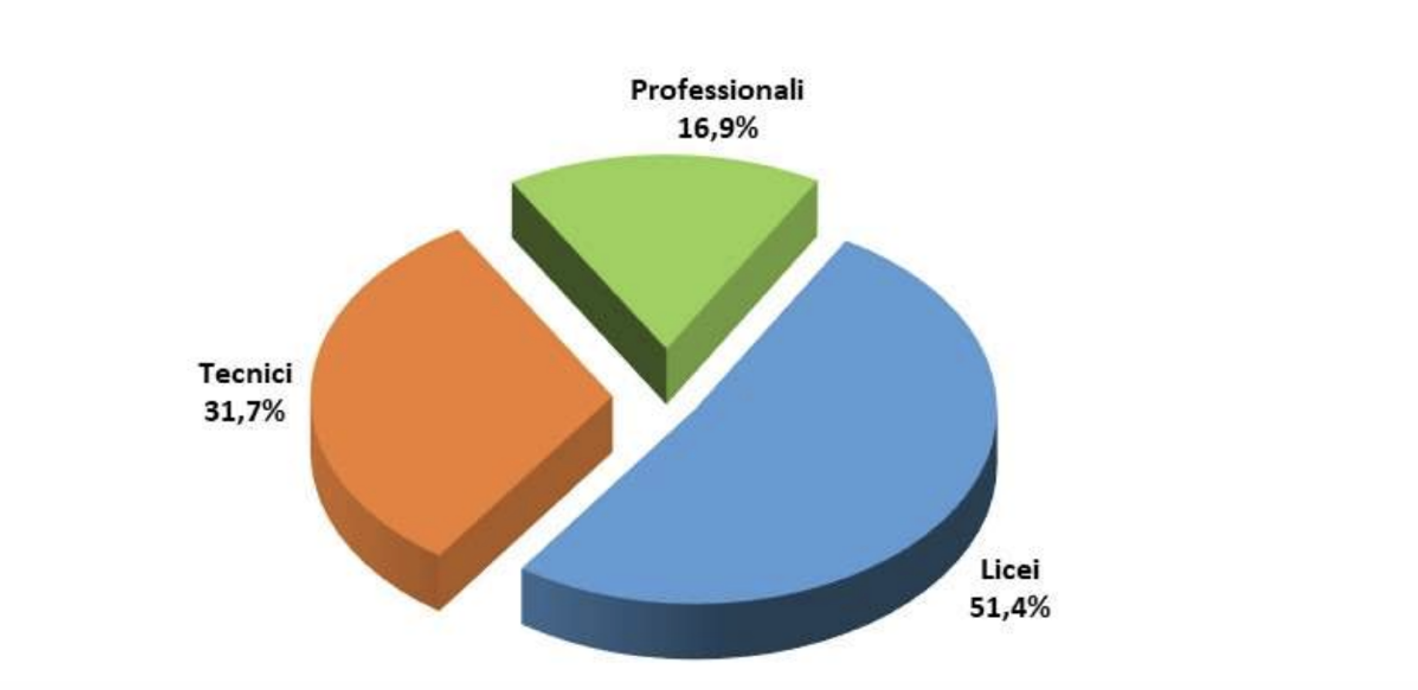

Fig. 1- Distribuzione degli iscritti al primo anno per indirizzo della scuola secondaria a.s. 23/24– fonte MiM[1]

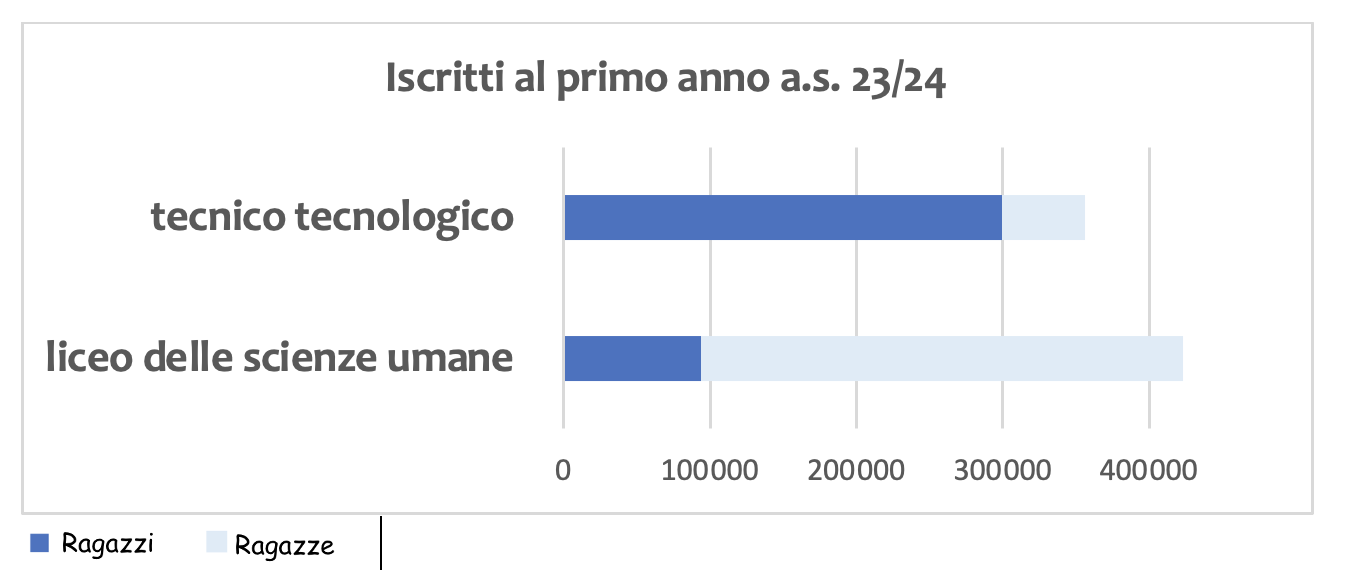

Fig. 2 - Iscritti al primo anno nell’a.s. 23/24 per genere - Opendata MiM[2]

Nella fig.1 è riportata la distribuzione nei licei, tecnici e professionali nell’a.s. 23/24. Il dato della licealizzazione della scuola secondaria (50% degli iscritti) è un dato ormai stabile.

In fig.2 è riportata la distribuzione per genere di due indirizzi a confronto: tecnico tecnologico VS liceo delle scienze umane ad evidenza della polarizzazione di genere nella scuola secondaria.

I nostri ragazzi e le nostre ragazze poi, siano essi nei licei, nei tecnici o nei professionali hanno in potenza la possibilità di accedere a qualsiasi corso universitario dopo il diploma secondario, ma è evidente che la scelta della scuola secondaria, in particolar modo quando si tratta di percorso tecnico o professionale specifico, condiziona e preclude nei fatti la possibilità di proseguire o immaginarsi in percorsi post secondari molto lontani dal diploma conseguito.

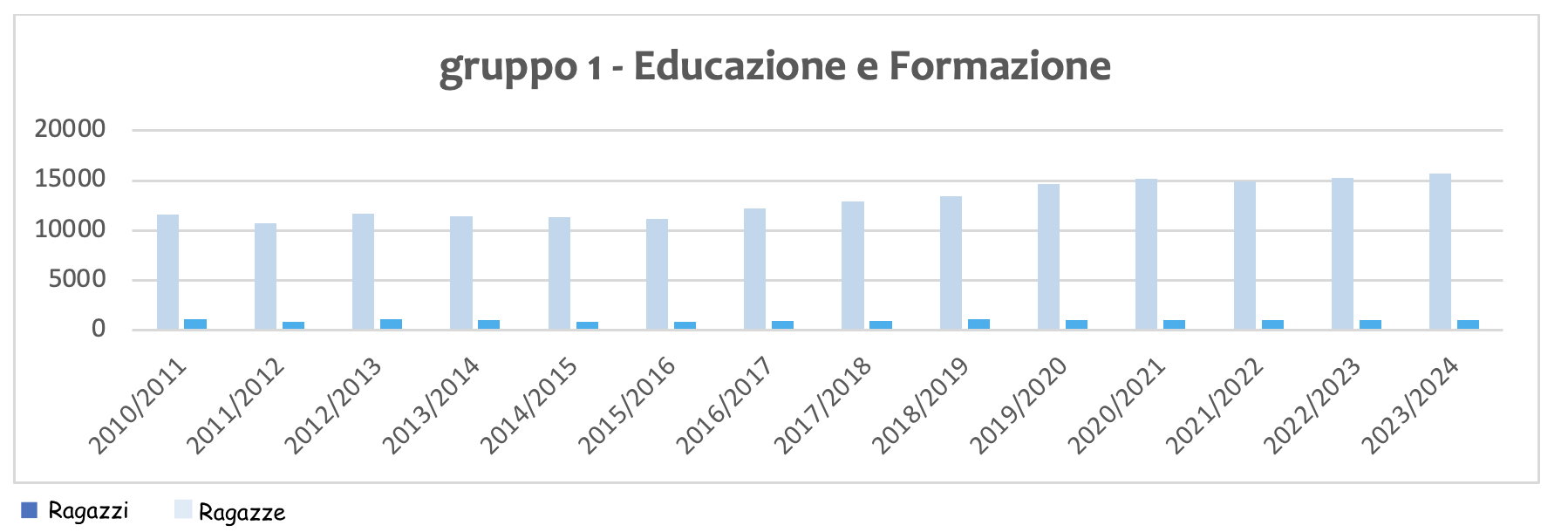

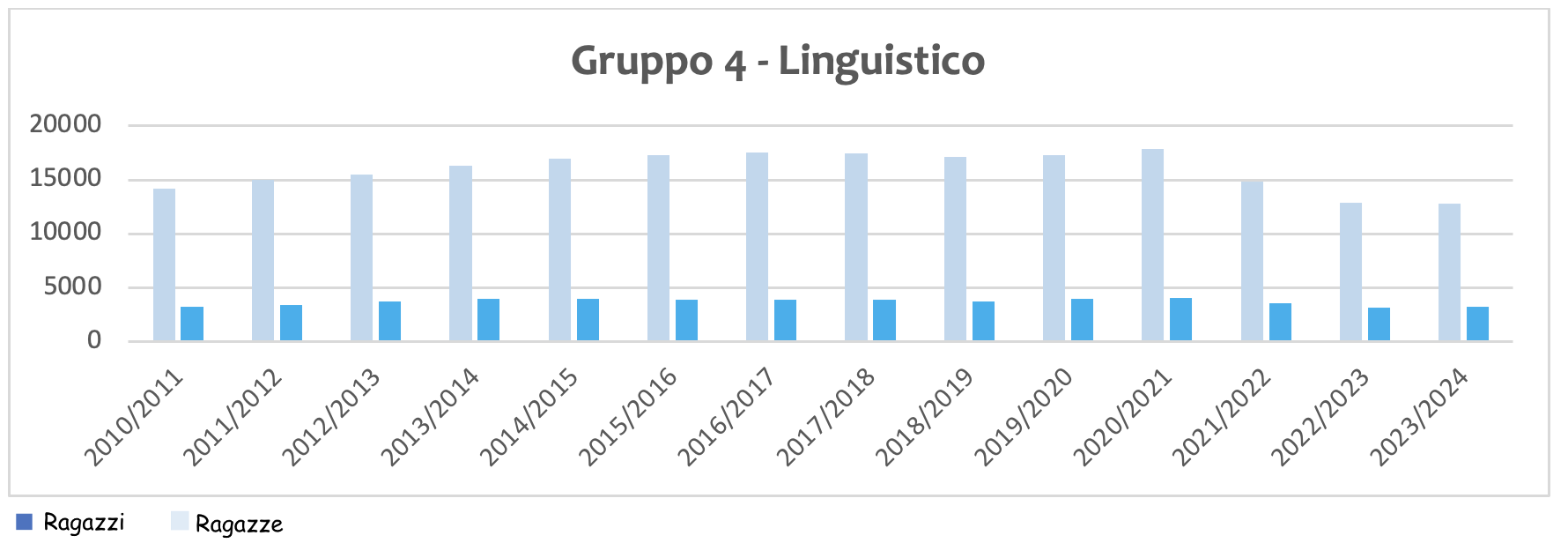

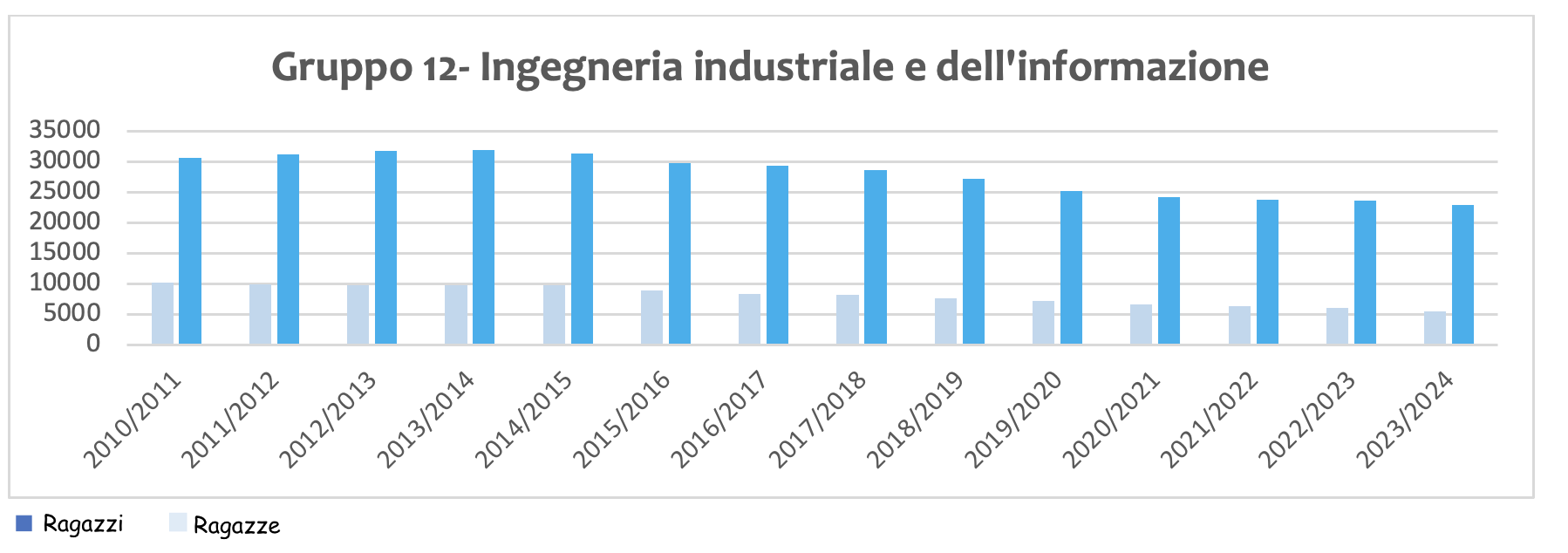

A livello universitario troviamo quindi pochi ragazzi nei Gruppi 1 e 4 - Educazione e lingue, e specularmente poche ragazze in ambito tecnico-scientifico, Gruppi 10 e 12. (fig. 3)

Fig. 3 - Immatricolati negli anni – numeri assoluti – elaborazione Patrizia Colella

Fonte OpenData Ministero Università e Ricerca[3]

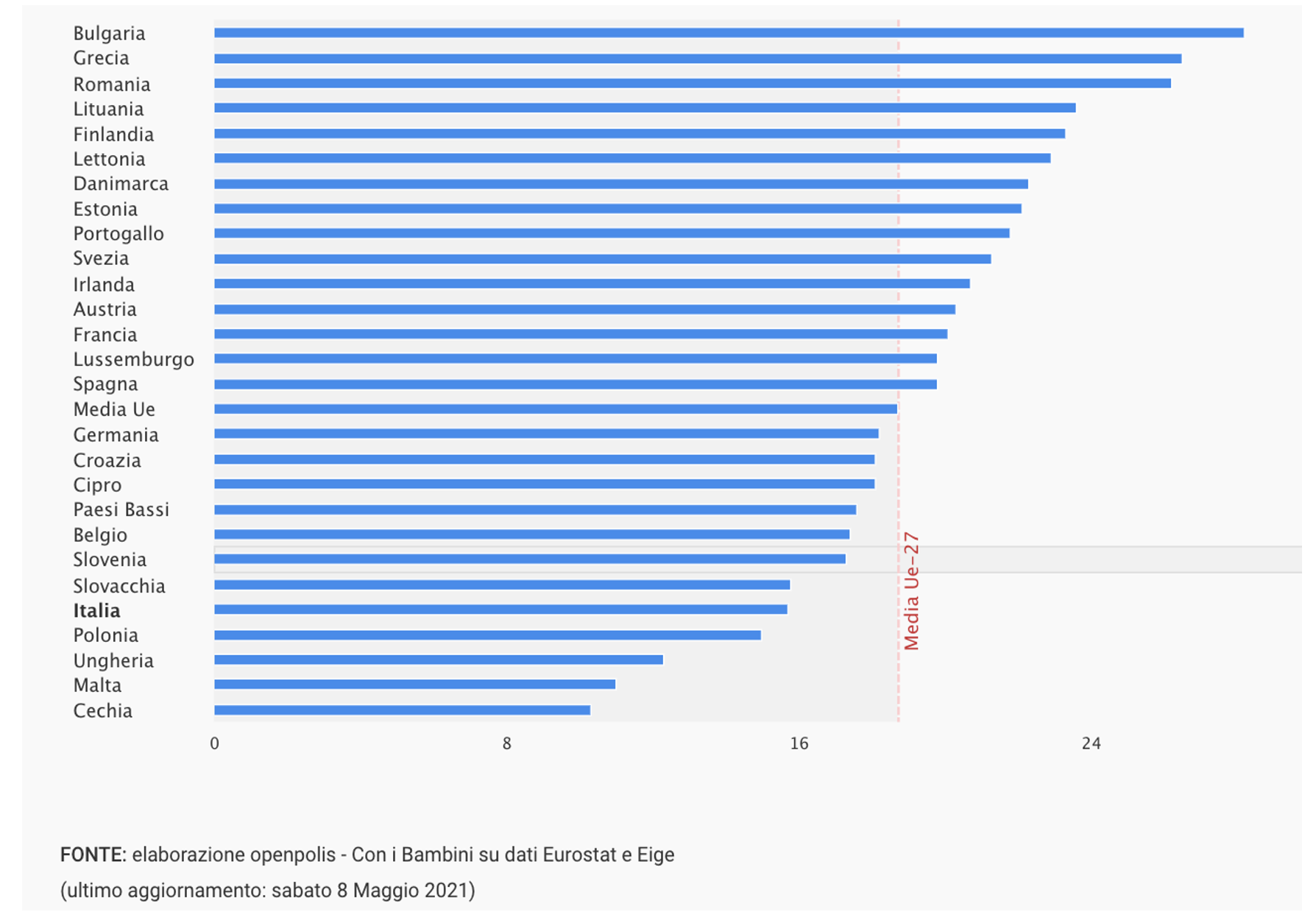

In fig. 4 è riportata la distribuzione delle donne impiegate nelle ICT fotografata nel 2021.

In Italia le donne rappresentano il 15,70% percentuale compatibile con il dato delle laureate nel settore.

Le cause della segregazione di genere

Cosa sappiamo in merito alle cause dello scarso interesse delle ragazze per la formazione scientifico/tecnologica? Sappiamo tantissimo, grazie a trent’ anni di ricerca sociale alle spalle.

Di seguito si riportano alcune pubblicazioni di sintesi facilmente consultabili:

- Why so few? AAUW American Association of University Women eds. 2010, pubblicazione del 2010 che raccoglie 20 anni di ricerche sociali sulle cause del gap nelle STEM, https://www.aauw.org/app/uploads/2020/03/why-so-few-research.pdf

- L'ABC dell'uguaglianza di genere nell'istruzione: attitudine, comportamento, fiducia, OCSE 2015, https://doi.org/10.1787/9789264229945-en

- Cracking the code: girls' and women's education in science, technology, engineering and mathematics (STEM) Unesco 2017, documento di sintesi che contiene indicazioni metodologiche e un elenco di buone prassi organizzate in schede https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479.

Gli esiti delle ricerche sociali sono fortemente convergenti, la risposta è statisticamente robusta e indica una direzione prevalente: la disparità di genere nell’accesso alle STEM, che si presenta precocemente come disparità di prestazioni e successivamente nelle aspirazioni, non è attribuibile a differenze innate/biologiche, ma è attribuibile nei grandi numeri ai condizionamenti socio-culturali che agiscono ancora nei contesti formativi e di crescita formali e informali.

Nel 2019 l’OCSE ha pubblicato il report The future of the work, nel quale sono presenti molti spunti di riflessione e indicazioni per gli interventi di orientamento (le cosiddette Policy), per fronteggiare i cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie e dalla globalizzazione nelle nostre vite e nel mondo del lavoro.

Il report mette in luce che l’immaginario e le aspirazioni lavorative non dipendono o dipendono solo in parte dai talenti degli studenti, e sono invece fortemente influenzati da diversi fattori, come:

- il background personale degli studenti e delle loro famiglie,

- il genere,

- e soprattutto la conoscenza che gli studenti hanno del mondo del lavoro e di alcuni particolari ambienti e percorsi di studio e professionali.

Per il lavoro del prossimo futuro il documento pone l’attenzione non tanto al numero globale di occupati, che probabilmente non diminuirà, ma alla qualità del lavoro e alle disuguaglianze, anche di genere, che in paesi come l’Italia potrebbero peggiorare.

La transizione che ci aspetta non sarà facile e, senza un’azione immediata, le disparità che già caratterizzano il mercato del lavoro potrebbero aumentare.

Si guarda con preoccupazione al gap di genere nelle ICT, e per l'OCSE lo svantaggio delle ragazze/donne, in linea con la letteratura di settore, deriva da una serie di fattori sui quali gli attuali sistemi di orientamento e di istruzione potrebbero avere una responsabilità:

- segregazione di genere nell'istruzione e formazione post-secondaria e nella partecipazione al mercato del lavoro, resistente al cambiamento,

- maggiore vulnerabilità nell'occupazione precaria,

- aspettative di genere nell'educazione dei figli e nelle politiche nazionali,

- discriminazione esplicita.

Il rapporto suggerisce quindi una serie di Policy mirate a mitigare l'impatto negativo delle disuguaglianze sui risultati e sulle scelte degli studenti e delle studentesse, per permettere poi un accesso più equo alle opportunità economiche. Citiamo:

- sviluppare capacità professionale o fornire risorse dedicate (leggi investire nella formazione dei formatori),

- costruire capitale sociale (leggi sostenere con politiche adeguate il cambiamento culturale),

- sviluppare una comprensione critica delle relazioni personali con il mercato del lavoro (leggi orientamento mirato).

Vedremo se e come queste indicazioni siano entrate nelle Policy dell’istruzione Italiana.

Il disallineamento tra formazione e lavoro. Le politiche comunitarie. Il PNRR Italia e le politiche per l’istruzione

L’allarme internazionale: sin dal 2020 anche i documenti prodotti dagli organismi internazionali di ambito economico, tra questi il report The Future of Jobs Report 2020 del World Economic FORUM, ci parlano delle professioni emergenti nel campo delle ICT e delle nuove competenze necessarie per affrontarle, prospettando una emergenza in termini di disallineamento tra richieste del mercato e competenze attualmente costruite nei sistemi formativi formali.

La proiezione sul lavoro del futuro e in generale l’impatto della rivoluzione digitale in atto sul lavoro richiedono competenze digitali avanzate e specialistiche. Il nuovo indice “Relevance Digital Skills Index” evidenzia la crescente domanda di tali competenze nelle imprese italiane, e l’Italia è anche fanalino di coda in UE per numero di specialisti ICT e di donne nelle ICT.

Promuovere la parità di genere, questione di democrazia compiuta e giustizia sociale, diventa così un tassello rilevante per lo sviluppo economico.

Il talent shortage, ovvero la mancanza di risorse con competenze tecniche, rischia di ostacolare l’innovazione tecnologica, motore della crescita economica e quindi di avere impatto negativo sullo sviluppo economico del singolo paese.

I risultati della ricerca Women in tech: The best bet to solve Europe’s talent shortage di McKinsey & al. (2023), paventano che in una manciata di anni l’Europa possa andare incontro a un tale deficit di talenti da avere ripercussioni significative sulla competitività delle aziende. Secondo McKinsey, se in Europa si arrivasse a raddoppiare entro il 2027 la quota delle donne in informatica, portandola al 45% pari a 3,9 milioni di donne in più, si potrebbe colmare il gap di risorse e avere un aumento del PIL compreso tra i 260 e i 600 miliardi di euro.

Tra le indicazioni degli autori troviamo ACCELERARE: promuovere le ragazze nelle STEM nella formazione post secondaria.

Accade allora che un problema noto, indagato e denunciato a gran voce e da tempo a livello internazionale dagli studi sociali di genere, e cioè quello della segregazione orizzontale nella formazione secondaria e post secondaria e nelle professioni tecnologiche, diventi un problema degno di grande attenzione a livello comunitario e nazionale.

Il PNRR Italia integra il tema e nel PNRR Scuola il superamento del gap di genere in ambito tecnico-scientifico entra con finanziamenti dedicati.

L’11 febbraio, data destinata alla Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza[4], trova quest’anno tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado impegnate nella realizzazione delle attività formative finanziate con il DM 65/23 - Nuove competenze e nuovi linguaggi. Con il decreto citato si finanziano le scuole per la realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze STEM e anche multilinguistiche: «… realizzazione di percorsi didattici di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici di attività metodologie e contenuti svolti a sviluppare le competenze esterne digitali e di innovazione nonché quelle linguistiche garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento strategico».

Le Policy italiane del PNRR Scuola e dell’istruzione in generale si avvalgono anche delle rilevazioni nazionali e internazionali come OCSE PISA, che fotografa periodicamente anche le aspirazioni lavorative dei giovani di tutto il mondo e le mette a confronto.

L’edizione del 2018 (PISA 2018) ha raccolto anche una mole di dati importanti, utili a esplorare quanto sono cambiate le aspirazioni professionali dei giovani negli ultimi 20 anni.

Il focus sull’Italia mostra che le aspettative di carriera dei giovani rispecchiano consolidati stereotipi di genere[5].

Tra gli studenti con alto rendimento in Matematica o Scienze, circa un ragazzo su quattro prevede di lavorare nelle professioni legate alle ICT, ad esempio come ingegnere in campo tecnico-scientifico all’età di 30 anni, mentre solo una ragazza su otto si aspetta di farlo.

Il PNRR Scuola con la misura Scuola 4.0 ha finanziato anche le classi digitali del futuro in tutte le scuole e in tutti gli ordini di scuola a sostegno del curricolo digitale che dovrebbe essere stato integrato nel curricolo di ogni scuola avendo come riferimento il framework europeo Digcomp2.2, e nelle scuole secondarie di secondo grado anche nuovi laboratori per l'avvicinamento alle professioni digitali del futuro e tutto questo sempre a supporto della realizzazione del finanziamento di cui al DM 65/23 citato.

Insomma con il PNRR e il Piano Scuola 4.0, l'istruzione di qualità e l’uguaglianza di genere entrano prepotentemente nell'istruzione con azioni dirette e indirette: 1,2 miliardi di euro impegnati sul tema delle tecnologie per l’apprendimento, le materie STEM e l’abbattimento del divario di genere e in particolare le pari opportunità di genere nella scuola si declinano attraverso il rafforzamento delle competenze in area STEM per le ragazze alle quali sono destinati 600 milioni di euro.

Abbiamo le risorse materiali, vediamo come e se è stata sostenuta la trasformazione culturale.

- Innanzitutto, nei template dei progetti finanziati con il DM 65/23, compilati a cura delle scuole, è presente un campo obbligatorio, di 2500 caratteri, nel quale descrivere le azioni specifiche che la singola istituzione scolastica prevede di adottare al fine di garantire la partecipazione delle studentesse ai percorsi formativi o di orientamento STEM e favorire la parità di genere nell'accesso alle carriere e agli studi STEM.

- Il tema entra poi esplicitamente anche nelle Linee guida per le discipline stem emanate a supporto degli interventi a ottobre 2023.

Nel documento è posta attenzione alla promozione delle ragazze e il tema è richiamato più volte: si afferma che va affrontato dal punto di vista metodologico, poi però non compare nel documento alcun suggerimento o indicazione metodologica.

- Il tema non compare, invece, nelle nuove Linee guida per l’orientamento emanate nel 2022; nel documento non compare mai la parola “genere” e non si fa alcun cenno alla variabile del genere come predittore per le scelte formative. Eppure le stesse linee guida ridefiniscono il profilo in uscita degli studenti e delle studentesse ripensando l'orientamento «…come un processo volto a facilitare la conoscenza di sé nel contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento come anche a sviluppare strategie per relazionarsi e interagire in tali realtà al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative…».

- Il tema era assente anche nel materiale di studio messo a disposizione del personale scolastico formato come Tutor dell’Orientamento per la piattaforma UNICA e previsto proprio dalle nuove linee guida.

- La questione del genere, infine, è assente anche nei temi esplicitamente suggeriti per la formazione dei docenti alla transizione digitale, essa pure sostenuta con un finanziamento dedicato nel PNRR (DM 66/23).

Ne concludiamo che quella che finalmente poteva rappresentare la stagione decisiva per la riduzione del gap di genere in ambito tecnico-scientifico è una avventura non priva di rischi: il rischio maggiore è quello che possa arenarsi nella resilienza dei sistemi, nello stallo tra il dichiarato e l’agito o nella mancanza di competenza specifica dei formatori che verranno reclutati per la realizzazione delle attività didattiche e per un supporto all’orientamento.

Una piccola conferma che questo è un rischio concreto è rappresentata dall’assenza del requisito di competenza specifica (didattica di genere) nei bandi per il reclutamento degli esperti/e effettuati dalle singole scuole. Non compare mai il requisito della conoscenza del problema o di una formazione specifica.

Alcune indicazioni metodologiche: identità disciplinare e desiderio di scienza e tecnologia

Possiamo definire identità disciplinare (parafrasando l’identità professionale) di un individuo il valore delle proprie capacità/competenze disciplinari così come percepito dallo stesso individuo. Per poter consentire che una certa identità disciplinare possa trasformarsi in identità professionale consentendo di intraprendere una certa professione o una formazione post secondaria indirizzata verso particolari professioni/settori è necessario agevolare l’incontro fra due dimensioni: da un lato rafforzare l’identità disciplinare costruendo autoefficacia disciplinare rafforzando cioè la percezione del singolo in termini di competenze, attitudini, interessi, desideri e aspirazioni, sogni, progetti; dall'altra accertarsi che la percezione/immagine di quel settore di studi in termini di valori, regole condivise, modalità di lavoro, impatto sociale di quel settore/professione sia concreta e attuale.

Per poter suscitare desiderio/interesse quindi è fondamentale da una parte sostenere le competenze e l’autoefficacia: “posso essere capace di …”; dall'altra de-costruire e ricostruire una immagine reale non stereotipata delle professioni tecnico-scientifiche, facendo emergere le possibilità e lo spazio per una piena cittadinanza delle ragazze.

Una cornice pedagogica può essere trovata nella teoria del Capability Building o Capability Approach, teoria elaborata in ambito economico-sociale da Amartya Sen (2001) e poi ripresa dal punto di vista pedagogico da Martha Nussbaum (2012).

La teoria si basa sull'idea di sviluppare le capacità e le competenze dell'individuo in modo da permettergli di raggiungere i propri obiettivi personali e professionali e di contribuire così in modo significativo alla società anche in termini economici, a partire dalla consapevolezza della presenza di ostacoli reali e simbolici (stereotipi culturali e di genere, condizioni socio-economiche), che limitano di fatto le possibilità individuali.

Per potenziare le possibilità individuali che potremmo definire gradi di libertà individuali è necessario fornire informazioni, ma soprattutto potenziare le abilità e le competenze che permettono di sviluppare autoefficacia in un determinato ambito o contesto.

Nello specifico delle disparità di genere è necessario esplicitare alle ragazze che ciò che appare essere una libera e legittima scelta (p.e. iscriversi a scienze umane piuttosto che a scienze applicate), potrebbe essere in realtà una scelta influenzata da fattori psico-sociali e culturali.

Per sviluppare identità disciplinare è importante creare occasioni nelle quali le ragazze possano sentirsi adeguate e serene, ad esempio:

- costruire occasioni e situazioni di apprendimento inclusive che non trascurino l'attenzione alle parole e agli atteggiamenti anche valutativi che implicitamente veicolano concetti e preconcetti;

- fare attenzione anche alla selezione dei contenuti, individuando temi rilevanti per sottolineare l'importanza dell'impegno sociale e del contributo personale alla crescita sociale, civile, scientifica e tecnologica in questo momento storico di grande cambiamento culturale.

Ecco allora che è necessario progettare esperienze tecnico-scientifiche che siano accessibili e che consentano successo performativo con il fine di accrescere sicurezza e autostima e quindi autoefficacia disciplinare.

Esperienze che possano non solo far intravedere le nuove frontiere della tecnica, ma che permettano anche di fare intravedere i risvolti etici e sociali di quello che si agisce e che diano spazio anche ai paradigmi di ricerca delle scienze sociali, perché oggi la scienza è anche questo.

Esperienze che facciano comprendere come l'impresa scientifica oggi non è mai un'impresa del singolo ma è sempre, e sempre di più lo sarà, un'impresa collettiva.

In definitiva fare intravedere, in questo particolare momento storico, la possibilità di un passaggio da una tecnoscienza centrata sulla costruzione di un sistema di regole a una costruita sulle finalità, sui metodi e anche sulla relazionalità: logos e pathos insieme.

[1] https://www.mim.gov.it/documents/20182/0/Principali+dati+della+scuola+-+Focus+avvio+anno+scolastico+2023-2024.pdf

[3] Fonte OpenData Ministero Università e Ricerca https://ustat.mur.gov.it/

[4] La data è stata individuata nel 2015 dall’Assemblea Nazionale dell’ONU, patrocinata dall’UNESCO, per promuovere una maggiore partecipazione delle donne e delle ragazze nella ricerca scientifica e abbattere le disparità di genere in ambito scientifico

L'autore

Patrizia Colella

Dirigente Scolastica, componente dell'ufficio di presidenza nazionale di Proteo FARE Sapere